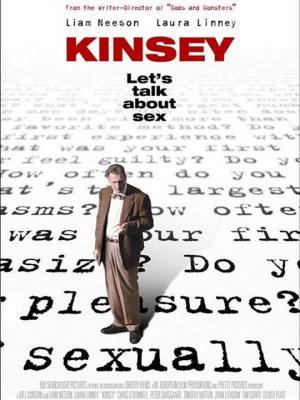

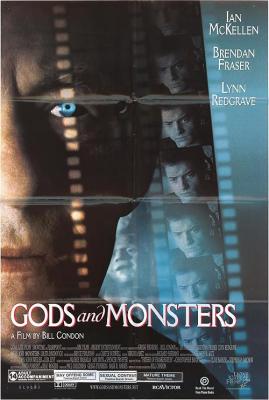

GODS AND MONSTERS (1998, Bill Condon) Dioses y monstruos

A partir del éxito logrado con ED WOOD (Idem, 1994. Tim Burton), quizá se abriera una inesperada veta que ofreció títulos basados en cineastas y situaciones hasta entonces inéditas, aunque ligadas de manera más o menos tangencial al mundo del cine. Es algo que cumple, punto por punto, GODS AND MONSTERS (Dioses y monstruos, 1998) –que guarda no pocos elementos en común con otra interesante cinta previa que pasó demasiado desaparecida; LOVE AND DEAD ON LONG ISLAND (Amor y muerte en Long Island, 1997. Richard Kwietniowski)-, con la que Bill Condon se dio a conocer con éxito en la pantalla grande –anteriormente lo avalaba su pasado en el formato televisivo-. Puede que su trayectoria posterior no haya resultado todo lo halagüeña que cabría preveer o, por el contrario, los peores momentos que alberga su metraje, son los que en última instancia se han adueñado de una corta filmografía que hasta la fecha ha discurrido sin rumbo fijo. De cualquier manera, es de justicia reconocer que GODS AND MONSTERS supone, más que una propuesta de “cine dentro del cine”, una estupenda indagación sobre la posibilidad de congeniar dos personalidades totalmente opuestas, a partir del diálogo, y de reconocerse uno frente a otro, apreciando que tienen más cosas que les unen, que las que les separan. Así pues, la entraña del film de Condon –en la que destaca la presencia en los créditos de Clive Barker, aunando el carácter gay que se impone en su tratamiento argumental-, describe en sus primeros pasajes la presentación consecutiva de dos seres antagónicos pero en realidad dominados por una mutua frustración. Si bien sus primeros instantes nos mostrarán a Clayton Boone (magnífico Brendan Fraser), un musculoso y atractivo jardinero del que intuimos su escasa autoestima y simpleza, muy pronto la cámara se centrará en la figura del director cinematográfico James Whale (un eminente Ian MacKellen), quien se encuentra sumido en una existencia caduca y sin posibilidad de futuro, atendiendo la llamada de un alocado y chirriante admirador –que parece está retomado de la figura de un joven Curtis Harrington-, ante el que jugará una especie de partida de strep poker –acentuando su irredenta apetencia homosexual-, que provocará en el veterano hombre de cine un extraño síncope. El planteamiento puesto en solfa solo precipitará el inevitable encuentro entre los posprotagonistas –impagable el detalle de observar cómo Whale contempla a su presa desde la ventana interior de su mansión, que se corresponderá en los minutos finales, cuando de la misma manera, Boone se brinde a él para posar casi desnudo-, será el inicio de una relación basada en el engaño inicial por parte del viejo director –para quien Boone en principio no supondrá más que otra de sus posibles conquistas-, pero que en realidad ejercerá como catarsis para ambos, aunque con resultados divergentes.

Basado en la novela Father of Frankenstein de Christopher Brahm, ejerciendo su propio director como guionista, su componente homosexual tiene una fuerte presencia en la película, sin que esa intención directa distorsione su caudal de sugerencias. Es más, me atrevo a señalar que varios de los efectismos que a mi modo de ver podrían lastrar parcialmente su resultado, quedan diluidos dentro de un conjunto en el que Condon acierta al tratar con sensibilidad el acercamiento de dos seres totalmente opuestos e incluso solitarios en sus personalidades, extrayendo de ellos y de la planificación de dichos encuentros, no pocas, divertidas e irónicas sugerencias –esos planos que encuadran a Whale, Boone y el cuadro de un desnudo, que provocan cierto recelo en el joven-. Es en dicha confrontación, donde podremos comprobar como un artista en decadencia física y mental añora sus viejos tiempos, aferrándose a sus recuerdos, añoranzas, juegos con jóvenes a los que desea conquistar mereced a su refinamiento y acusada personalidad, de enfrentarse a la soterrada conquista de un joven que podría proceder de cualquier grabado de Tom de Finlandia. Un ex marine que en el fondo no es más que un fracasado de la vida, y que pese al rechazo –incluso violento- que mostrará ante el retirado cineasta cuando descubra su homosexualidad –centrado en el estallido de furia que exteriorizará cuando el veterano director le relate las juergas con jóvenes desnudos que celebraba en su piscina-, quedará cautivado al poder adentrarse en un mundo ajeno para él –desde el primer momento intuimos que se trata de un joven sin formación-, quedando poco a poco unido e incluso ligado en el sufrimiento interior que el artista, entre líneas y falsas sesiones en las que lo ha utilizado como modelo para sus dibujos, le irá relatando. En realidad ese es el gran mérito de la película, con independencia del fondo temático en el que esta se ubica. Interesa mucho más esa complicidad que se va estableciendo entre su insólita pareja protagonista, que cualquier referencia al mundo cinematográfico de finales de los cincuenta –la referencia a David Lewis, ex amante de Whale; la fiesta organizada por Cukor a raíz de la recepción de la Princesa Margarita, en la que acudirá con Boone…-. Todo ello en realidad no es más que el telón sobre el que se sustenta una de las relaciones de amistad más hermosas trasladadas a la pantalla en el cine de finales de los noventa. Es más, incluso me resultan forzosos –aunque en definitiva no demasiado molestos-, los pequeños flashes que el añorante cineasta evocará de su infancia, adolescencia, e incluso aquel terrible episodio en el que luchó como soldado durante la I Guerra Mundial. Allí conoció al que, en última instancia, se convertiría en el efímero amor de su vida, el joven Barnett, que en los últimos minutos de la película ejercerá en sus diversas y fugaces apariciones como dulce mensajero de una cercana muerte, entendida esta como liberación de una senilidad de creciente protagonismo. Para lograr ese grado de complicidad, Condon se empeña a fondo en el intimismo de sus imágenes –la película apenas sobrepasó los tres millones de dólares de presupuesto-, en la extraordinaria dirección de actores –fácil en el caso de MacKellen, aunque demostrando que Fraser teniendo un buen actor a su lado podía dar mucho de sí; THE QUIET AMERICAN (El americano impasible, 2002. Phillip Noyce)-, en la fuerza que le imprime la banda sonora de Carter Burwell –que sabe puntear a la perfección los matices del relato-, o en una dirección artística cuidada pero que nunca se deja llevar por los elementos retro.

Sin embargo, hay que reconocer que en algunos momentos se incorporan en el metraje –que discurse de manera sinuosa y casi volátil-, aspectos y detalles que impiden que nos encontremos ante ese logro que, por momentos, está a punto de atisbarse. Me refiero a esa falsa imaginación del suicidio del director cuando se plantea atiborrarse de pastillas, a los quizá innecesarios instantes en los que a modo de pesadilla se une a Boone y Whale como creador y monstruo, o en la innecesaria presencia de planos inclinados con los que se envuelve la visita de los dos protagonistas en la mansión del segundo –la criada se encuentra ausente-, en medio de una tormenta, propiciando el clímax de la película. En cualquier caso, pese a esa leve elección formal, se producirán momentos memorables que irán desde la aceptación por parte de Boone de mostrarse en toda su naturaleza desnuda ante un hombre al que al final ha logrado admirar en su lúcida decadencia, en una escena que tendrá su continuidad con la culminación del deseo fetichista del anciano artista, para que Clayton luzca desnudo una máscara de gas que guardó desde la veterana contienda, intentando provocarlo en apariencia para abusar de él, pero en el fondo buscando que este lo estrangule y libere de su irremisible decadencia. Un episodio atrevido y valiente, que tendrá su continuidad a la mañana siguiente con el encuentro del cadáver del olvidado director en la piscina, a donde se le volverá a lanzar, describiendo su cuerpo sin vida una bellísima e involuntaria danza mortuoria de liberación. La acción se trasladará años después, cuando el hijo de Boone está contemplando ante la pantalla televisiva una secuencia de THE BRIDE OF FRANKENSTEIN (La novia de Frankenstein, 1935). Su padre lo mirará con complicidad y le mostrará el boceto original del monstruo con que aquel viejo amigo le obsequió inesperadamente antes de su suicidio, saliendo a la calle y recibiendo una lluvia liberadora, que le motivará a imitar los andares de aquel lejano pero inmortal monstruo de Frankenstein. No cabe objetar que GODS AND MONSTERS, posee ya el marchamo de lo perdurable.

Calificación: 3’5