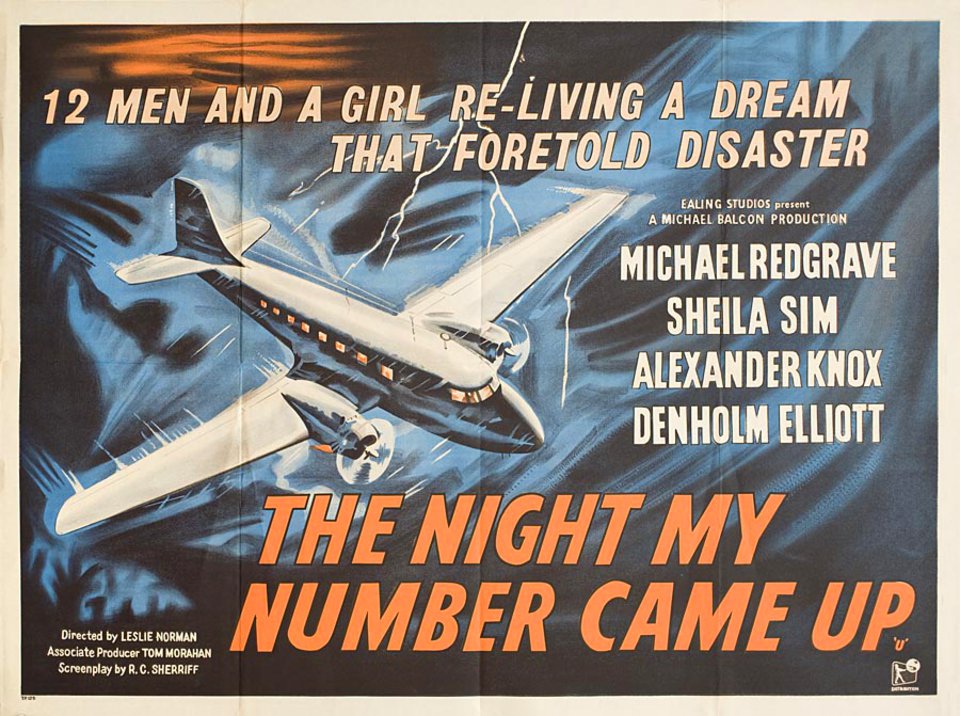

THE NIGHT MY NUMBER CAME UP (1955, Leslie Norman)

Tras la lejana e ignota TOO DANGEROUS TO LIVE (193), codirigida junto al desconocido Anthony Hankey, puede decirse que es con THE NIGHT MY NUMBER CAME UP (1955), cuando se inicia en realidad la andadura como realizador del británico Leslie Norman. Nos encontramos ante una producción tardía de la Ealing que, personalmente, aparece del mismo modo como un curioso y apreciable epígono, de aquel ciclo de títulos que proliferaron tras la conclusión de la II Guerra Mundial, dominados por su mirada de tinte sobrenatural en ámbito contemporáneo. En este caso, nos encontramos ante una historia de Víctor Goddard, que llamó la atención del propio Norman, combinando en su seno un relato de ambiente bélico, desarrollado en tierras japonesas, que imbrica en su seno un evidente precedente del cine de catástrofes -de aquel tiempo es, igualmente, la norteamericana THE HIGHT AND THE MIGHTY (1954, William A. Wellman), que bien pudiera parecer una referencia para el título que nos ocupa. De dicha mixtura de géneros, surge un relato que tiene en las oscilaciones entre ambos, quizá, su mayor rasgo de singularidad.

El film de Norman se inicia con la llegada de Lindsay, un comandante naval inglés (encarnado por el estupendo Michael Hordern), quien implorará a un superior que dirija la búsqueda de un avión al que han perdido la pista, pero que buscan en un lugar muy alejado de donde él indica, sin que pese a los ruegos del superior se atreva a justificar las causas por las que le ha indicado aquella zona costera y montañosa, en donde asegura se encuentra el vehículo aéreo. La acción se retrotrae a un flashback muy cercano en el tiempo, en donde un grupo de militares y autoridades británicas se encuentran viviendo una cena en Hong-Kong, desde cuyo ventanal vislumbrarán en la lejanía una ceremonia religiosa china. Ello dará pie a un debate entre los presentes, cuestionando el excesivo apego de este pueblo por lo que consideran supersticiones. Allí Lindsay, un poco a remolque a partir de una confesión no deseada, relatará un sueño vivido recientemente que vaticina un accidente de avión, en el que se verían implicados varios de los presentes.

Lo que inicialmente se toma como una simple fantasía, desde el primer momento será asumido como amenaza por alguien en apariencia escéptico, que pronto mostrará su vulnerabilidad psicológica. Se trata de Robbie Robertson (un magnífico Alexander Knox, asumiendo interiormente en todo momento el temor atávico a que el sueño se convierta en realidad, y erigiéndose en el apoyo del espectador), un civil que ansía un ascenso en su carrera política, y que extenderá su temor a otros dos compañeros del viaje en avión hasta Tokyo que les espera. Uno es el mariscal del aire Hardie (espléndido Michael Redgrave). El otro, el atormentado y joven teniente McKenzie (Denholm Elloit), que alberga en su pasado reciente una crisis nerviosa. Tanto ellos tres como el resto de tripulantes, realizarán la primera parte del vuelo sufriendo toda clase de indicios que les ligan a las características del siniestro suelo. Sin embargo, lograrán efectuar el aterrizaje previsto -no sin dificultades- en su parada intermedia, llegando dos de sus tripulantes a su destino, tranquilizando con ello a esos tres temerosos pero impávidos pasajeros. Por desgracia para ellos, y pese a la extrema oposición de Robertson, se sumarán en la segunda mitad del vuelo un avasallador negociador y su ayudante, con lo cual el temor de la amenaza relatada por el sueño volverá a cobrar vigor, en ese vuelo con destino final a Tokyo, y parada aérea en Hirosima y Nagasaki. Lo que parecía haber quedado atrás, muy pronto volverá a cobrar un siniestro manto de amenaza.

No soy el primero en señalar que THE NIGHT MY NUMBER CAME UP aparece como un curioso precedente, a modo de largometraje, de los posteriores y míticos episodios de la serie televisiva THE TWILIGHT ZONE. Es más, podríamos señalarla como una continuación del espíritu de los episodios de que constaba la mítica DEAD OF NIGHT (Al morir la noche, 1945, Hamer, Dearden, Cavalcanti y Crichton). Sin embargo, al contrario de estas referencias o secuelas, en las que en todo momento hablamos de cortometrajes, en esta ocasión nos ocupamos de un largometraje que, en buena medida, prolonga una idea única. Y es así donde, a mi modo de ver, se encuentra el máximo grado de interés y, al mismo tiempo, la mayor limitación del relato dirigido por Norman. Se percibe en todo momento una especie de partida de ping-pong, a la hora de insertar su discurrir entre su vertiente sobrenatural y aquella más ligada al film de catástrofes. Por ello, su atractivo se resiente cuando la acción se queda en tierra, por más que en sus diálogos se intente insuflar inquietud, sobre todo en los tres vértices humanos del relato, y en los desvelos apenas disimulados del aterrorizado pero interiorizado Robertson, por intentar evitar que se cumplan las condiciones y características que marcaba previamente el amenazador sueño.

Afortunadamente, la película eleva su interés en los dos largos fragmentos que describen los vuelos amenazados. Y lo hace merced a un magnífico montaje -obra del reputado Peter Tanner-, o una precisa utilización del espacio escénico del interior del avión -combinado con oportunos y amenazadores planos aéreos-. Es en dicho contexto, donde Leslie Norman se encuentra a sus anchas a la hora de penetrar en la psicología, los miedos o las destemplanzas de las criaturas que tripular el vehículo, incluyendo a los pilotos que los guían. Será una vertiente que tendrá una especial incidencia en el segundo y último de dichos vuelos, donde las variaciones -nieblas- y el progresivo enrarecimiento del clima, unido a la creciente carencia de combustible, conformará un ámbito dramático por momentos irrespirable, que el realizador acierta a describir a través de la repercusión que dichas contrariedades se transmiten en la tripulación del avión. Se trataría, muy pronto, del ámbito dramático en el que el realizador se especializaría en sus siguientes largometrajes, dejando a las claras su capacidad para poder traspasar el mundo interior de sus criaturas. Por ello, ese ágil juego de cámara que le permite seguir las tribulaciones, miedos, pensamientos interiores e incluso estallidos emocionales, especialmente del trío en que quienes recae la mirada del cineasta, pero que se exterioriza al conjunto de pasajeros y tribulación.

A THE NIGHT MY NUMBER CAME UP le desmerece levemente una conclusión tan atropellada como un tanto chirriante. Sin embargo, ello no nos ha evitado inquietarnos por un relato minimalista, demasiado unívoco en sus líneas vectoras e intenciones, que en su momento cosechó un considerable éxito de público y crítica en su país, y que hoy nos aparece como una agradable pero limitada e inédita curiosidad del cine de las islas.

Calificación: 2’5