THE COMEDIANS (1967, Peter Glenville) [Los comediantes]

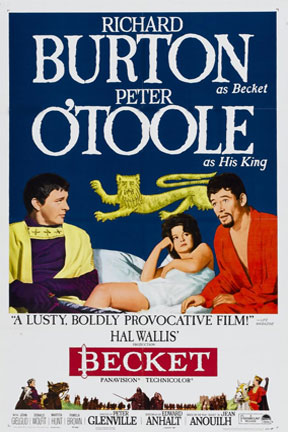

Dentro del artesanado que conformó parte del cine británico en las décadas de los cincuenta y sesenta, no cabe duda que la figura de Peter Glenville (1913 – 1996) debería ocupar algo más que una nota a pie de página. Especialmente reputado en su trayectoria como director teatral en Inglaterra y Estados Unidos, Glenville fue artífice -entre 1955 y 1967- de un total de siete largometrajes, abundando en ellos las adaptaciones literarias y teatrales. De entre ellos, dos destacan por su interés. El más reconocido, la adaptación de la obra de Jean Anouilh BECKET (Becket, 1964). Sin embargo, el paso del tiempo ha proporcionado un redescubrimiento a SUMMER AND SMOKE (Verano y humo, 1961) hoy día considerada entre las mejores adaptaciones cinematográficas de la obra de Tennessee Williams.

Pues bien, la andadura de Glenville como hombre de cine se cierra con esta extraña, atractiva por momentos, insuficiente en otros THE COMEDIANS (1967), jamás estrenada comercialmente en nuestro país, aunque si emitida en pases televisivos y contando en su momento con edición digital. La película aparece extraña en su configuración, en su amalgama como una producción Metro Goldwyn Mayer, destinada de entrada a prolongar bajo un ámbito coral el estrellato de la pareja formada por Richard Burton y Elizabeth Taylor, que quizá tendría un cierto equivalente en la previa THE V.I.P.S (Hotel Internacional, 1963. Anthony Asquith) Y si en aquella ocasión se contó con la base dramática del muy frecuentado Terence Rattigan, aquí se recurre a la figura más prestigiosa del novelista Graham Greene, autor incluso del propio guion del relato. Si anteriormente señalaba lo extraño de la propuesta procede, sobre todo, de su propia entraña dramática. Más allá de esa búsqueda de la redención que presiden buena parte de sus personajes, en un elemento inherente a la obra de Greene, no cabe duda que la singularidad de la película se centra en un argumento descrito dentro del ámbito de los primeros pasos de la dictadura de François Duvalier -Papa Doc- en Haití. Rodada en exteriores en Dahomey, ante la imposibilidad de hacerlo en su marco original, desde el primer momento se nos presenta -mediante una muy eficaz planificación y montaje- a sus principales protagonistas, llegando buena parte de ellos en un barco hasta Puerto Príncipe.

Hasta allí regresará el escéptico Brown (Richard Burton), quien retorna de Nueva York sin haber logrado vender el hotel que sobrelleva como puede en la capital haitiana y que heredó de su madre. Brown mantiene una relación secreta con Martha (Elizabeth Taylor), esposa del embajador norteamericano en la isla -Pineda (Peter Ustinov)-. Lo único que ha conseguido el protagonista para su recinto, es el alojo por un lado de una pareja de veteranos estadounidenses; el Sr. (Paul Ford) y la Sra. Smith (Lilian Gish), que acuden hasta allí, al objeto de ofrecer a las autoridades la posibilidad de instalar un negocio vegetariano para la población. También entre los clientes se encuentra el dicharachero y embaucador mayor HO Jones (Alec Guinness), avalado con una carta de recomendación para hacer tratos con el gobierno. Sin embargo, lo que no esperarán ninguno de ellos, es encontrarse con un país absolutamente convulsionado con las atrocidades de los Tonton, auténtico brazo armado de una dictadura que se prolongaría varios años hasta la muerte de su líder, y tendría una continuidad en su propio hijo, Baby Doc, hasta ser derrocado en 1986.

A partir de ese ya señalado y atractivo inicio, que en pocos minutos sirve para presentar a todos sus personajes y dar inicio el recorrido que cada uno de ellos establecerá en aquel marco explosivo, pronto destacará por un lado la muy eficaz planificación de Glenville, centrada en planos largos en los que utilizará con precisión el formato panorámico, y por otra una magnifica dirección de actores, en la que resulta difícil destacar a alguno de ellos, dado que todos se adecuan a la perfección en sus respectivos personajes, acertando al dotarlos de vida propia. También, desde el primer momento, destacará con fuerza el oportuno aporte de la banda sonora de Laurence Rosenthal, capaz de integrarse en el exotismo de la zona, y la espléndida fotografía en color del francés Henri Decae, que insufla a sus fotogramas un aroma de luminosa decadencia.

A partir de esas premisas, el largo, pero nunca tedioso THE COMEDIANTS -dos horas y media de duración-, discurre con altibajos, pero en líneas generales respondiendo a los condicionantes de un producto coral destinado al lucimiento de un brillante reparto, y con una pátina de qualité, en la que el aval de la novela y el guion de Greene, es indudable que proporciona a su conjunto generalizada solidez y ocasional inspiración. Y es que, si bien se plantean secuencias horripilantes, como la de la ceremonia vudú -con diferencia, la peor de la función- o tan poco afortunadas, como la del asalto de los esbirros Tonton -la policía de Duvalier- al hospital, donde degollarán al médico opositor al régimen -Margiot (James Earl Jones)-, lo cierto es que no faltan episodios atractivos y llenos de interés. Es algo que se centrará, sobre todo, en las secuencias confesionales “a dos”, establecidas inicialmente entre Burton y Taylor. Pero incluso en esta vertiente, uno se atrevería a destacar las descritas entre la propia Taylor y un magnífico Peter Ustinov, revelando de manera progresiva la realidad de su inexistente relación matrimonial. O las que se desarrollan en plena noche, entre un liberado Alec Guinness y el propio Burton, cuando en la intimidad y la soledad del campo y ante unas tumbas, confesará la total impostura de esa supuesta heroicidad que ha atesorado en su pasado, en los que suponen los pasajes más intensos de la película, dando paso a una insólita e incluso cáustica conclusión.

Junto a ello, el extenso metraje de THE COMEDIANTS, no deja de proporcionar secuencias y situaciones dominadas por lo insólito. Como ese sorprendente secuestro del ataúd de un rebelde por parte de los Tonton, delante de la puerta de un cementerio, y ante la propia viuda e hijo del finado. O la manera con la que la Sra. Smith expulsa a los policías que iban a torturar a Brown en su propio hotel, en una secuencia que parece evocar una situación similar de la actriz en la muy previa THE NIGHT OF THE HUNTER (La noche del cazador, 1955), la gran obra de Charles Laughton. Pero en un relato, en el que no destacan para bien algunos abruptos encadenados de montaje, tampoco se ausentará un momento humorístico, con la inesperada transformación femenina de Alec Guinness, camuflado para huir de la persecución policial que busca su captura, y establecerse como refugiado en la mansión que sirve de residencia de Pineda, el embajador norteamericano.

Calificación: 2´5