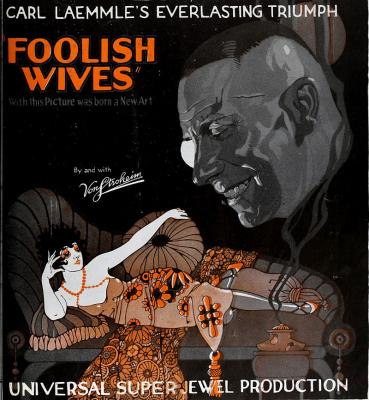

FOOLISH WIVES (1933, Erich von Strohein) Esposas frívolas

A lo largo de la historia de cine, ha habido películas en las que tenía más interés la complejidad y conflictividad de su proceso de producción que el propio resultado. Y hay otras en las que una u otra faceta se complementan de manera admirable, hasta el punto que con el paso del tiempo los choques de su producción han favorecido aún más si cabe su resultado. Pues bien, este último enunciado le queda como un guante a FOOLISH WIVES (Esposas frívolas, 1922) tercero de los largometrajes llevados a cabo por Erich von Stroheim, y el primero en donde se expresaría la megalomanía del cineasta, que confluyó en la primera película que superaba el millón de dólares de presupuesto. Sería este el punto de partida dentro de su condición de cineasta ‘difícil’. Alguien incapaz de circunscribirse a los standards de aquella emergente industria cinematográfica, y que muy pronto se incrementaría con manías del cineasta de filmar objetos, elementos de producción -e incluso comidas- elegidos con autenticidad. Pero es que, al mismo tiempo, en Stroheim se daba de la mano el hecho inapelable, no solo de ser uno de los mayores artistas del cine de su tiempo, sino que esa gradación se hizo extensiva al conjunto del devenir del arte cinematográfico.

Pues bien, toda esta dicotomía de produce en FOOLISH WIVES con oportuna pertinencia, en la medida que nos encontramos ante un rodaje que se extendió en algo más de un año, y donde unido a las malas temperaturas que obligaron a construir de nuevo parte del gigantesco decorado edificado en zonas costeras, se unió el repentino fallecimiento de Rudolph Christians, encargado de interpretar el personaje del agregado americano, lo cual obligó a filmar numerosas secuencias con un doble imposible, aunque encuadrado de espaldas. Sería un marco en el que el propio Stroheim acumuló un metraje de treinta horas, que finalmente aparecía para ser estrenado con siete horas de duración -el cineasta pretendía que se estableciera en dos partes, tal y como sucedería en algunos títulos alemanes de Fritz Lang-. La batalla en torno a la mutilación de una película que fue finalmente estrenada con un metraje de ¡70 minutos!, y la agonía que sufrió con el paso de los años, a partir de unas copias que apenas mantenían la coherencia argumental ideada por su artífice, está perfectamente relatada por el historiador Richard Koszarski. Lo importante, lo que realmente nos ocupa, se señalar que a partir de la década de los setenta se intenta la recuperación máxima de su metraje que, con la ayuda de copias enviadas a exhibición europea, y pese a la escasa calidad de no pocas de las secuencias recuperadas, al menos han logrado un metraje de cercas de dos horas y media de duración, no demasiado lejos del que finalmente autorizaría su artífice.

Con todo ello, y pese a asistir a una reconstrucción en la que se perciben con facilidad sus costuras -y el diferente grado de calidad de sus secuencias, fruto de su dispar procedencia- lo cierto es que casi desde el primer momento, asistimos con FOOLISH WIVES a una obra que ratifica la entraña del cine de Stroheim. Su argumento se sitúa en el Monte Carlo -cuya plaza principal es recreada de manera asombrosa en una escenografía de exteriores- de principios de siglo. Dentro de una fauna humana guiada por la apariencia… y por la tendencia al juego en su casino, se encuentran alternando tres vividores. Estos son el conde Sergius Karamzin (Stroheim), que se encuentra viviendo con dos supuestas primas -Olga (Maude George) y Vera Petchnikoff (Mae Busch)-. Los tres sobreviven, ellas realizando timbas con invitados, en los que distribuirán billetes falsificados que obtienen del humilde Ventucci (Cesare Gravina). Por su parte, Karamzin trapicheará utilizando sus encantos con las mujeres, a las que no duda en hacer gala del fetichismo que emana de la iconografía y uniformidad zarista que utiliza en todo momento. Ese marco de entrada se verá alterado con la llegada del matrimonio formado por el enviado norteamericano Andrew J. Hughes (Christians), que llega acompañado de su joven esposa Helen (Miss DuPont). Esta acomodada pareja, de inmediato supondrá “carne de cañón” para el trío de estafadores. Mientras que las dos primas se acercan al enviado, Sergius lo hará con su esposa, que inicialmente se mostrará reacia a caer en sus redes, aunque poco a poco la insistencia del supuesto aristócrata le hará obtener una nueva y valiosa captura a su carrera romántica. En la celebración de unos carnavales nocturnos se la llevará en una pequeña barca hasta el campo por un río, donde les pillará una enorme tormenta, lo que les obligará a refugiarse en la cabaña de una buena mujer. Allí el protagonista querrá culminar la seducción física, sin poder reprimir su deseo, que sin embargo se verá frustrado ante la inesperada llegada de un fraile que desea refugiarse de la tempestad.

Una vez retornados a la vida de Monte Carlo, las redes de Karamzin se irán acercando hacia una cada vez más seducida Helen, mientras su marido, por benevolencia y también por su ausencia de pasión, se mantendrá al margen de las tribulaciones emocionales de su esposa. Ella llegará a vivir con el conde una velada jugando a la ruleta, donde llegará a ganar una gran fortuna. Por ello, Karamzin la acosará al transmitirle la urgencia que le atenaza devolver una deuda, en cuyo impago le costaría la vida. Quedará con la joven para explicarle la situación, viviendo ambos el encierro y el incendio a que les someterá la sirviente del trío de estafadores -Maruschka (Dale Fuller)-, que en vano ha ido rogando al conde que cumpla su promesa para casarse con ella. Acorralados en una torre de la mansión en donde han llevado a cabo su cita, un ataque de cobardía hará exteriorizar en Sergius tirarse a la lona que han extendido, y dejando en el balcón a Helen a merced de los bomberos. Será el principio de fin, no solo para el falso noble, sino también para las dos delincuentes que han estado estafando a sus víctimas.

Antes lo señalaba, el disfrute de FOOLISH WIVES está trufado de altibajos y huecos narrativos, que al tiempo nos hacen inducir en algunas de las ausencias a las que se vio sometida la película que hoy día podemos contemplar. Desde la presencia de ese fraile en la tormenta, al que muchos minutos después vemos suicidarse sin saber la razón. La propia y rápida resolución del espléndido episodio de la tormenta -en el que se ausenta su resolución-. La sensación abrupta que nos brinda la atracción del conde con la retrasada hija del falsificador. O incluso la falta de lógica del jugueteo del protagonista con esa criada que lo venera; se supone en su angustia que se encuentra embarazada de él, y de la que se le pierde la vista tras el incendio que provoca ¿Ha muerto en el mismo?

Son, sin duda, piedras en el camino de una película, pese a todo ello, magnífica. Como sucedería, a mucha mayor escala, con la extraordinaria y posterior GREED (Avaricia, 1924). Esa capacidad para cincelar la ambivalencia de sus personajes y, sobre todo, establecer una mirada en la que ondula un argumento melodramático, dentro de un contexto en donde lo sombrío y lo bizarro le hace inclinarse siempre por ese lado oscuro del ser humano. No será esta una excepción, y serán numerosos los ejemplos que implicarán esa tendencia del cine de Stroheim por lo perverso. Es algo que expresará el comportamiento del trío sobre el que se pivota la mirada del cineasta, pero que en la película quizá tenga su expresión más acusada en la vertiente lúbrica que expresa el conde en su oscura relación en la sirvienta -esas lágrimas que finge para sacarle los dos mil francos que esta tiene ahorrados- y, sobre todo, con la hija del falsificador. Sin embargo, y pese a ese rasgo oscuro, es cierto que la propia personalidad del protagonista adquiere en la película determinados rasgos de simpatía, en buena medida merced a la fuerza que el propio Stroheim imprime a su personaje.

A partir de estas premisas, la película se articula merced a una planificación en la que se combinan a la perfección grandes planos generales en los que además de dotar de vida propia a esa inmensa escenografía exterior de la gran plaza de Monte Carlo, aciertan a transmitirnos una mirada de conjunto, descriptiva de esa sociedad provista de tanta ceremonia como carencia de autenticidad. Sin embargo, la entraña del relato se centrará en esa mirada tan penetrante como llena de dureza a lo largo de todas sus imágenes. Y para ello Stroheim utilizará una planificación muy dinámica -en la que curiosamente se ausentarán sin embargo y casi por completo movimientos de cámara- que sigue a sus criaturas tanto a nivel individual como en la relación mantenida con los roles que le rodean. Secuencias como los intentos del conde por llamar la atención de Helen -ese jugueteo erótico con sus botas-, o incluso las banalidades que definen la juventud de esta muchacha, casada con alguien que casi le dobla la edad -la caída de un pañuelo en el ascensor, intentando llamar inútilmente la atención de un joven oficial-. También esa creciente fascinación manifestada entre Sergius y la recién llegada, en las exhibiciones de disparo que prodigará en la celebración de sociedad.

A partir de estas premisas, lo cierto es que FOOLISH WIVES alberga constantes muestras de la capacidad de introspección psicológica, siempre tamizadas por el notable rasgo de crueldad, que podrían distinguirse, pese a encontrarnos ante la película incompleta. Destacaremos la fuerza romántica que adquirirá la escenificación del carnaval nocturno en el lago ubicado en Monte Carlo. Un deslumbrante diseño de producción, que pronto dará paso al extraordinario episodio de la tormenta vivida por el conde y Helen, que culminará no menos intensamente con esas secuencias descritas en el interior de la vieja cabaña, con la presencia de esa harapienta que la habita. Allí se mostrará la irrefrenable tendencia sexual del conde, expresada con la utilización de un pequeño espejo -extraordinaria imagen-, que canalizará su deseo apenas reprimido. Esa querencia de Stroheim por lo sórdido quedará reflejada en la insólita mirada por los bajos fondos de Monte Carlo, centrada en las visitas de Sergius al objeto de obtener billetes falsos de Ventucci, y percibamos la enfermiza relación que demuestra con su hija minusválida. Fruto de esa circunstancia llegará su final, en donde su cuerpo sin vida será tirado de manos del falsificador por la alcantarilla, en un episodio que apenas muestra en imágenes el auténtico y atroz final que el cineasta tenía previsto para el censurable personaje.

Sin embargo, con estar estos y otros pasajes provistos del genio creativo de un gran hombre de cine, no puedo ocultar que es en su capacidad para plantear al mismo tiempo la némesis de la ternura, donde de manera inesperada se encuentra mi secuencia preferida del conjunto de FOOLISH WIVES. Cuando Helen se dispone a abandonar su habitación del hotel y acudir a su cita con el conde, verá que a un soldado se le cae la capa que porta, descubriendo que se trata del mismo joven que se había resistido tiempo atrás a recoger el pañuelo que había tirado. Sin embargo, una mirada atenta le hará comprobar que el soldado ha perdido los dos brazos, lo que le hará modificar por completo su actitud, y acariciarlo tiernamente implorando su perdón. En esas inesperadas genialidades es donde por contraste afloraba la extraordinaria sensibilidad inherente a uno de los creadores cinematográficos más importantes de su tiempo.

Calificación: 3’5