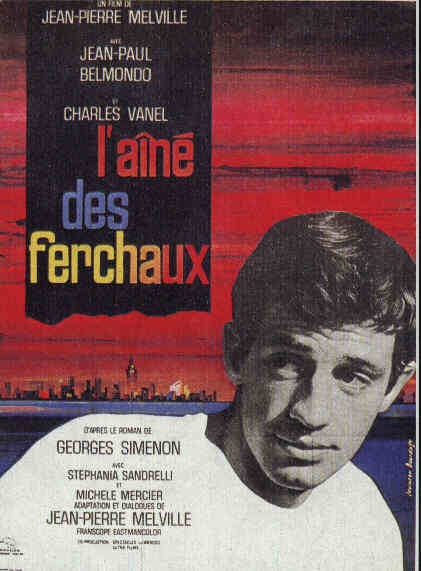

Fascinante e imperfecta por momentos, presente quizá como una “hermana pobre” en la filmografía de su artífice, poco conocida incluso entre los seguidores de su cine, emerge sin embargo L’AÎNÉ DES FERCHAUX (El guardaespaldas, 1963) como una de las películas más singulares entre la no muy copiosa obra del francés Jean-Pierre Melville. Singular en la medida que abandona algunos de los elementos más comunes a su cine, -la integración dentro del polar francés-, mientras que por otro lado su esencia quizá le permita emerger como una de las propuestas más sinceras y profundas de su realizador. Al mismo tiempo, su elemento formal le permite por vez primera a Melville adoptar por vez primera el color, integrando a través de dicha vertiente sus imágenes y su espíritu, con el contexto de esa nouvelle vague de la que el director fue entronizado como uno de sus padres espirituales.

L’AÎNÉ… se inicia con la descripción de un combate de boxeo que servirá para marcar el futuro de Michael Maudet (Jean-Paul Belmondo). Su narración en off iniciará una especie de confesión con el espectador, confesando que la derrota por puntos en esa lucha –que se desarrollará durante los títulos de crédito-, llevará a la frustración del protagonista consigo mismo, abandonando casi toda esperanza de vida, e incluso con ello a su compañera sentimental –Lina (Malvina Silberberg)- a la cual no dudará incluso en dejarla engañada a su suerte y sin dinero en un café. La situación de vacío existencial forzará a Maudet a buscar un trabajo, y para ello contactará con un anuncio publicado en un periódico, que le acercará a la figura del veterano banquero Dieudonné Ferchaux (Charles Vanel). La cámara de Melville ya nos lo ha mostrado previamente en pleno consejo de administración, relevando la impronta de un carácter impetuoso y a prueba de bomba, aunque tenga que verse apercibido de una investigación fiscal, cercando un escándalo de su juventud, que le llevó a cometer un triple asesinato. La inminencia de la labor judicial, hará intuir en el viejo tiburón de las finanzas la necesidad de abandonar el suelo francés, para lo cual buscará la colaboración de un secretario - ayuda de cámara. Será la necesidad de ambos personajes, la que realmente provoque el auténtico eje vector de una película que aúna el alcance existencial, el valor de la amistad, la abstracción y la demostrada fascinación por la personalidad y cultura norteamericana. Todos estos rasgos, se encuentran perfectamente catalogados y resultan inherentes a la sensibilidad cinematográfica del gran realizador francés, pero es indudable que en el título que nos ocupa, estos se plantean con extraña belleza, llegando incluso a desconcertar al espectador. Desde la propia configuración de sus instantes iniciales –desarrollados en un estadio de boxeo que adquiere rasgos casi irreales merced a la manera con la que es iluminado-, poco a poco la película irá rompiendo cualquier previsión inicial, hasta centrarnos en un relato de carácter psicológico en donde dos hombres que no son de fiar, poco a poco irán confiando uno en otro quizá por necesidad, quizá por mutua admiración, quizá por que se necesitan, quizá por que el veterano Ferchaux quiere ver en Maudet la proyección de sí mismo de joven, o probablemente por un deseo de prepararlo para ser su heredero. Por su parte, el fracasado boxeador encontrará en el viejo financiero huido, quizá un modelo de aprendizaje moral, una oportunidad para salir adelante o, simplemente, alguien con quien establecer un duelo de dominación psicológica.

Será esa confluencia de confianza y desconfianza, de confidencia y ayuda mutua, de una amistad que quizá solo quede realmente como un eje de dependencia, la que servirá para que ambos personajes se trasladen hasta New York, tras lo cual viajarán hasta el sur de los Estados Unidos, siendo seguidos por agentes del FBI –que llegarán a contactar con Michael-, ya que están esperando que se concrete la operación de extradición del veterano banquero –que por otro lado se ha enterado, casi sin inmutarse, del suicidio de su hermano cuando recibía una orden de detención; Melville simplemente ofrece una breve secuencia que adelanta al espectador la muerte de este-. Será entonces, cuando de nuevo la intuición del espectador se verá alterada, ya que durante un amplio fragmento, L’AÎNÉ… se convierte en una lacerante road movie que nos permitirá recorrer diferentes territorios y ciudades de los Estados Unidos, siempre punteados por la bellísima sintonía musical de George Delerue. En este trayecto los dos protagonistas irán conversando y confesando recovecos de su personalidad, dejándose entrever quizá no una amistad sincera, aunque sí en ellas esté presente un conocimiento profundo entre ambos. La ocasional presencia de una joven muchacha que Michel recoge en autostop –interpretada por una jovencísima Stefania Sandrelli-, no servirá más que enmarcar el grado de dependencia de nuestros protagonistas, y evidenciar el deseo de ambos por ocupar el rol de mando. La astuta acción de la muchacha –que intentará llevarse el dinero de Ferchaux-, será visto por este con complacencia, ya que con ello volverá a tener a Michel junto a él.

Finalmente, el viejo banquero y Michel recalarán en un extraño parque dotado de una vegetación muy frondosa, en New Orleans. Allí se instalarán en una pequeña casa, al objeto de permanecer prácticamente ocultos en una selva. Una estancia prudencial, que poco a poco minará la salud del viejo banquero, aunque no ceje en sus intentos para desestabilizar la vida de su país, en base a la privilegiada información que posee. Sin embargo, la realidad de la situación se limita a la vida conjunta que irán sobrellevando Ferchaux y Maudet, el primero deseando que su “delfin” se encuentre siempre a su lado, mientras el antiguo boxeador desea tener un margen de libertad que el decadente hombre de finanzas –realmente minado en su salud- intenta que considere en quedarse con él. Una de esas noches, Michel visita New Orleans, introduciéndose en uno de sus clubs, donde una muchacha desarrolla como actuación una danza insinuante. Maudet quedará prendado, llegando a iniciar una relación sentimental con ella. A partir de esa nueva situación, el fracasado boxeador acaricia abiertamente la intención de robar a Ferchaux el dinero que este posee escondido en la cama, cosa que finalmente hará, sin poder oponerse su propietario, que lamentará sobre todo el hecho de que lo ha dejado solo, cuando se encuentra realmente enfermo y decrépito –posee una enfermera y una mujer para la limpieza-. Michael acudirá de nuevo junto a esa cantante francesa que ha hecho renacer en él un sentimiento de expiación, reconociendo el egoísmo y la absoluta frialdad que hasta entonces ha regido su vida,

Aquella noche, el dueño del bar al que acude habitualmente Maudet y un extraño personaje –de ascendencia wellesiana-, deciden recalar en la cabaña en la que se encuentra escondido el viejo con la intención de matarlo y robarle el botín que este conserva. Allí verán que no se encuentran esos billetes, y aunque la vida del viejo financiero esté en peligro, este se defenderá con fuerza. En plena refriega, volverá Michael con el maletín del dinero, integrándose en la pelea, y logrando hacer huir a los delincuentes, aunque ello no pueda evitar la muerte de Ferchaux, quien en su último suspiro intentará convertir a su rebelde colaborador el testigo de su continuidad, aunque también en ello el fracasado boxeador le niegue tal derecho.

Aunque en su conjunto se puedan detectar algunas pequeñas debilidades –centradas sobre todo en una ocasional fascinación por filmar diversos parajes estadounidenses, o la presencia de fugaces personajes femeninos que solo se encuentran insertados como recursos de guión para asegurar la progresión de la historia, lo cierto es que L´AÎNÉ… es un film que pronto llega a prender en el espectador. Lo hace, como señalaba al principio, por la propia originalidad de sus planteamientos, sus imprevistos giros, la fuerza de su prestancia visual, la modernidad y el grado de abstracción de sus imágenes, o la sinceridad y fuerza de su homenaje a diversos elementos de la cultura norteamericana –mucho más logrados aquí que en la previa DEUX HOMME DANS MANHATTAN (1959)-. Sin embargo, lo que mantiene la llama encendida en todo momento en la película, el elemento que llega a conmover, por más que sus propios protagonistas se nieguen a ello, es la confluencia de ese viejo tiburón de las finanzas y el joven fracasado de la vida. Ese último de los Ferchaux que alude el título de la novela de George Simenon que dio pie a la película, amoral, duro, y sin escrúpulos, que de pronto, quizá atisbando el irreductible final de sus tiempos, verá en la figura de Maudet, quizá al continuador de una manera de entender la existencia representada en él mismo. Es a partir del encuentro de ambos cuando se forjará una mutua relación de recelos y desconfianzas, pero bañadas de miradas, de complicidades ocultas, marcando unos lazos que en un momento dado dejarán entrever su nuance homosexual –el instante en que el viejo alude a Michael que parecen viejos amantes mientras este se encuentra con el torso desnudo-. Indudablemente, Melville logra plasmar en la extraña huída hacia delante, sin destino, sin futuro, una de las relaciones viriles más singulares del cine moderno. Con la complicidad de unos admirables Charles Vanel y Jean-Paul Belmondo, se logra expresar la materialización de una amistad recelada por los propios receptores de la misma. Una “extraña pareja” que –aunque pueda parecer una frivolidad mencionarlo-, se adelanta a los Félix y Oscar de THE ODD PEOPLE (La extraña pareja, 1968. Gene Saks) y también a la extraña relación de descendencia que marcada al José María Pou y David Selvas de AMIC / AMAT (1999, Ventura Pons). Podría establecerse quizá por ello que nos encontramos con un título precursor de esta vertiente. Sin embargo, lo que realmente trasciende es la fascinación, la sinceridad, lo conmovedor que en definitiva resulta ese final en el que Maudet se niega dolorosamente a ser el heredero de una persona a la que ha acudido por simple interés, pero que aunque se niegue a aceptarlo, le ha mostrado un sendero de lucha, entrega y, sobre todo, un sentido a su existencia. Ese impulso es el que le motiva, aún a pesar suyo, a recordar en sus sueños a aquella amante a la que engañó y dejó abandonada, a que intente rehacer su vida con la cantante francesa que trabaja en un garito de New Orleans, o a que finalmente regrese –portando el dinero que se había llevado-, con ese viejo león herido de muerte.

Probablemente pocos coincidan a la hora de situar L’AÎNÉ DES FERCHAUX como uno de los mejores títulos de Jean-Pierre Melville. Me encuentro en ese reducido círculo. Pocas veces como en esta ocasión, el francés alcanzó de manera más rotunda integrar su obra en un contexto determinado del cine europeo, ser fiel a sus constantes, y al mismo tiempo abrir nuevos senderos en su cine. Pero es que, por encima de todo ello, logró conmovernos con la humanidad de sus duros, recelosos y, finalmente amigos, protagonistas.

Calificación: 4

![BOB LE FLAMBEUR (1956, Jean-Pierre Melville) [Bob el jugador]](https://thecinema.blogia.com/upload/20091020205534-bob-le-flambeur.jpg)