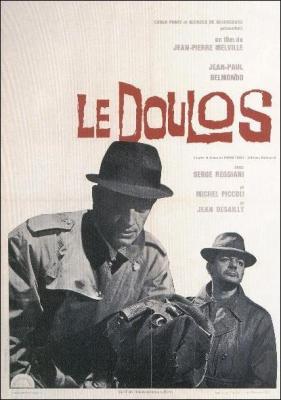

LE DOULOS (1962, Jean-Pierre Melville) El confidente

Desde sus primeros fotogramas, LE DOULOS (El confidente, 1962. Jean-Pierre Melville) transmite a la pantalla la sensación compartida por el espectador de ser una muestra realmente destacada de uno de los periodos más florecientes de la historia del cine francés. En la asombrosa secuencia de apertura –un largísimo travelling lateral que recorre la andadura de Maurice Faugel (Serge Reggiani) por subterráneos parisinos, matizado en un momento dado al encuadrar unas claraboyas que dejan entrever la luz de la calle-, admirablemente punteada con la sintonía de Paul Misraki, y contando con la irresistible fuerza de la fotografía en blanco y negro de Nicolas Hayer, el espectador se dispone a asistir a una auténtica sinfonía de fatalismo y aceptación. Toda una odisea existencial, que puede definirse como una expresión rotunda, inexorable, madura, serena y ritual, del mundo expresivo, visual y temático, del que sería considerado uno de los cineastas más apasionantes y singulares del cine francés de la década de los sesenta. Cierto es que en la trayectoria previa de Melville se puede considerar un título excelente como LE SILENCE DE LA MER (1949) –que además supuso su sorprendente debut como realizador-, y que los vericuetos del cine policial ya los había experimentado de manera magnífica en BOB LE FLAMBEUR (1956), y pocos años antes había coqueteado con sus homenajes al cine negro norteamericano en la complaciente DEUX HOMMES DANS MANHATTAN (1959). Es más, aún en el resto de su filmografía previa –incluso en productos tan impersonales y acartonados como LES ENFANTS TERRIBLES (1950)-, se observaba en el cine de Melville una inclinación fatalista, mostrada tanto a nivel temático como en su propia impronta narrativa. De todos modos, y aún sin olvidar estos referentes, LE DOULOS supone un punto de partida admirable, riguroso, austero y sentido, de una manera de entender el hecho cinematográfico que iría sucediéndose en los títulos que se produjeron con posterioridad en el cine de su autor. No resulta difícil, en este sentido, reconocer referentes temáticos, iconográficos y éticos, mostrados en títulos posteriores como LE SAMOURAI (El silencio de un hombre, 1967), LE CERCLE ROUGE (Círculo rojo, 1970), o incluso el injustamente menospreciado UN FLIC (Crónica negra, 1972) –por citar ejemplos que tengo en la memoria-, que con la perspectiva que ofrece el paso del tiempo, parecen resultar una evolución lógica en los modos expresivos y la propia concepción de la convivencia humana, a través de las cuales Melville creara todo su mundo existencial cinematográfico.

Como antes señalaba, el momento de la realización de LE DOULOS coincide con el florecimiento de la nouvelle vague o el cercano estreno de la maravillosa LE TROU (La evasión, 1960. Jacques Becker) –de la que Melville siempre confesó ser un ferviente admirador-. Es decir, que nos encontramos con un contexto lleno de riqueza, en el que nuestro cineasta sabe introducir su propuesta. Lo cierto es que lo logró aportando en la misma su acusada personalidad, en esta historia de lealtades aparentemente traicionadas, de sentimientos escondidos, y de ritualidades fatalistas asumidas con serenidad, rodeadas de símbolos orientales, de espejos que trasladan la dualidad de sus personajes, y provisto de una iconografía heredada del cine noir norteamericano, dominada por su artificio e incluso su estilización y que, sorprendentemente, adquiere una extraordinaria vitalidad en la pantalla. Era, sin lugar a duda, la consolidación definitiva de los códigos del polar francés, una vez tomado el debido relevo, de la considerable tradición del cine policíaco galo, retomada de la obra del ya citado Becker o de Clouzot, Dassin con DU RIFIFI CHEZ LES HOMMES (Rififi, 1955) e incluso diversos de los realizadores que fueron cuestionados de manera especialmente destructiva por los posteriores artífices de la nueva ola francesa. La película se inicia con el encuentro del citado Faugel –sabremos que acaba de salir de la cárcel tras cumplir una condena de cuatro años-, con un viejo marchante de objetos robados que se brinda a ofrecerle su ayuda. En sus manifestaciones se observa una cierta conmiseración con el ya ex recluso, como si este fuera un recuerdo del pasado. Inesperadamente, Faugel lo mata y huye con las joyas y el dinero, enterrándolos al lado de una farola junto con el arma objeto del crimen. Este al mismo tiempo ha organizado un robo en el que se presta a ayudarle el joven Silien (un descomunal Jean-Paul Belmondo, en uno de los mejores trabajos de su carrera), quien se brinda a ello para permitirle huir de más golpes delictivos. Por su parte, este desea excluirlo de cualquier implicación con el atraco que va a efectuar a la mansión de un matrimonio adinerado que se encuentra ausente. El atraco finalmente resultará fallido, e incluso el joven delincuente que le ayudaba morirá por los disparos del inspector Salignari, quien caerá finalmente abatido por los disparos del ex presidiario. Este sin embargo estará a punto de caer en una emboscada, de la cual es salvado por el socorro que le brinda un desconocido. Ayudado finalmente por unos compañeros, Faugel solo verá la hora de vengarse del joven Silien, quien se supone ha sido quien lo ha delatado. La película mostrará igualmente las investigaciones policiales en torno a la autoría de la muerte de Salignari, intentando lograr la colaboración del oscuro Silien, que al mismo tiempo está siendo objeto de la persecución de Faugel, después de que este sea detenido por la policía, e incluso encarcelado. Mientras tanto, el personaje encarnado por Belmondo seguirá su extraña andadura criminal, que posibilitará incluso asesinar e incluso encubrir de forma paralela a Nuteccio, un gangster dueño de un club, que organizó el atraco cuyas joyas fueron robadas por Faugel. Todo parece indicar que en la persona de este se fragua una escalada criminal de siniestro alcance, aunque finalmente nada sea como parece, y pese a que la verdad sea ya un elemento que imposibilite fraguar lo que el destino ha marcado de manera indefectible para los protagonistas de la historia.

En LE DOULOS no importa la conclusión de su andadura. Importan la atmósfera, la sensación de asistir a una función en la que las cartas se encuentran ya marcadas. Esa sensación de irrealidad está potenciada por Melville de numerosas maneras. Lo ofrece en diversas de las incidencias planteadas, que rozan el límite de lo inverosímil, en el artificioso giro que en los minutos finales provoca la verdadera faz de los acontecimientos vividos, y la percepción errónea que tenían tanto sus personajes como el propio espectador, en el increíble atrezzo que se luce durante toda la película –gabardinas, sombreros..- que parece comprado de cualquier producción hollywoodiense de un par de décadas atrás, o en los artificios y estilizaciones visuales que el realizador introduce en todo momento. Cualquiera diría que todos enunciados nos podrían inducir a pensar en un ejercicio manierista y estéril. Evidentemente, no es el caso, ya que nos encontramos ante un título apasionante de principio a fin –personalmente solo me sobra ese giro en la percepción de Silien, centrando fundamentalmente mi objeción en ser un elemento que a mi juicio rompe el tempo equilibrado que se registra en el conjunto de la película-, donde el espectador queda hechizado ante una función irreal y física al mismo tiempo, en el que esos ambientes urbanos lívidos y oscuros parecen casi respirarse, y en el que sus personajes intentan desarrollar sus vidas intentando aplicar una ética que la propia existencia les está poniendo a prueba constantemente. Es entre miradas –las que ofrece con tanta agudeza como complicidad ese superintendente Clain encarnado maravillosamente por Jean Desailly; las de terror que expresa el unos momentos antes desafiante Nutecchio al comprobar que va a morir por los disparos de Silien-, entre silencios y sonidos de ambiente, entre lealtades que se saben no van a fallar –la que ofrece Jean a Faugel en todo momento-, y también entre ambigüedades y ambivalencias –las que manifiesta Silien al actuar de forma brutal contra Theresse, mostrando en su semblante el lado más oscuro del ser humano-, se desarrolla una película que discurre como un mandamiento inescrutable. Un relato riguroso e incluso hipnótico, en el que Melville llega a introducir elementos que denotan ese relativo desprecio por la narración tradicional. Detalles como esa serie de cuatro planos medios consecutivos enmarcados sobre el coche de la policía cuando acude a la búsqueda de Silien, encuadrados con un forillo evidente, y denotando una cierta ascendencia hitchcockiana, o esa sucesión de llamadas obligadas del propio joven, acuciado por la policía para intentar localizar a Faugel en algún club nocturno, que son resueltas mediante una sucesión casi ritual de cortinillas. Cualquier matiz de la película tiene algo de ritual del samurai. En todo momento sabemos que los personajes se van a someter a un sacrificio casi buscado de antemano. Lo que importa no es la solución, es el recorrido, la ascesis vivida a partir de la experiencia. Es a partir de ahí, más allá de sus espléndidas elecciones formales –ese final que roza lo inverosímil en su plasmación, pero que alcanza un paroxismo de belleza e incluso emoción cinematográfica, y en el que la muerte y la lealtad, el destino y la lucha contra él adquieren una fuerza irresistible-, de sus licencias cinematográficas, de la arriesgada apuesta que planteó en su momento, cuando LE DOULOS queda como una puerta abierta que el propio Melville no dudó en penetrar con sus siguientes películas y resultando, por supuesto, uno de los títulos más valiosos del cine francés de inicios de los sesenta.

Calificación: 4

1 comentario

Luis -