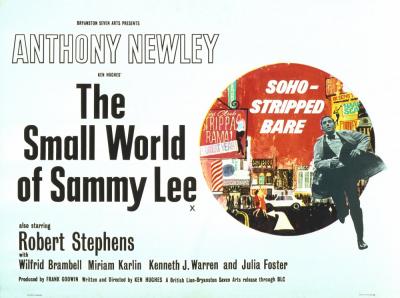

THE SMALL WORLD OF SAMMY LEE (1963, Ken Hughes)

De entre el conjunto del talentoso artesanado inglés, sobre cuyas espaldas se sostuvo parte del buen cine de las islas durante los años 50 y 60, personalmente considero que Ken Hughes (1922-2001) es uno de menos conocidos referentes, por más que en su momento fuera uno de los cinco directores que filmó la alocada CASINO ROYALE (Casino Royale, 1967. Varios), y en 1970 adquiriera cierta pátina de prestigio, con la reconstrucción histórica CROMWELL (Cromwell). Son pocos los largometrajes suyos que he contemplado, de entre cerca de 25 que consta su filmografía. Entre ellos, no dudo en destacar el magnífico THE TRIALS OF OSCAR WILDE (Los juicios de Oscar Wilde, 1960), y a esta pequeña nómina hay que incorporar THE SMALL WORLD OF SAMMY LEE (1963) -jamás estrenada en nuestro país-, en la que Hughes actuaba también como guionista, y que supuso la traslación a la gran pantalla de un espacio televisivo emitido con anterioridad en la BBC. Asumiendo la herencia de una corriente policiaca y noir, que en aquellos años ya abandonaba las pantallas inglesas combinada con los ecos de ese Free Cinema, en aquel entonces enseñoreado de aquella cinematografía, surge una extraña y olvidada película que en el momento de su estreno pasó absolutamente desapercibida, destacada asimismo por la poderosa impronta visual de sus personajes, unida a la precisión y dureza en la descripción de sus personajes. A partir de este cúmulo de circunstancias, el film de Hughes aparece como una original y, por momentos, dolorosa comedia negra. En ella describirá argumentalmente la andadura establecida en unas pocas horas, en las que un animador de un club de striptease de un tugurio del Soho londinense -Sammy Lee (un espléndido Anthony Newley, con un curioso parecido con el norteamericano Steve Carell)-, se enfrenta a la desesperada para alcanzar en pocas horas un total de 300 libras, al objeto de enjugar una deuda de juego que mantiene con un gangster -que siempre se mantendrá en el off narrativo-, so pena que ser castigado con una brutal paliza.

La película se iniciará de manera admirable, con un recorrido de la cámara de Hughes por el exterior de ese Soho que inicia el día, en medio de una serie de establecimientos y tugurios casi enracimados, e hipnotizándonos ya desde los primeros compases de esa extraña sinfonía existencial que describe esa mirada, en la que tendrá mucho que ver la impronta ofrecida por la poderosa iluminación en blanco y negro de Wolfgang Suschitzky. El espectador siente la humedad del amanecer londinense e incluso la mugre -física e incluso moral-, del entorno que es plasmado con tanta contundencia. Todo ello nos adentrará en la búsqueda que realiza la joven y provinciana Patsy (Julia Foster), que ha huido de su entorno rural para reencontrarse con Lee del que estuvo enamorado en un pasado muy lejano. La muchacha será contratada en el garito en donde trabaja Sammy, dirigido por el poco recomendable Gerry (Robert Stephens), y teniendo que debutar participando en los números del mismo. Mientras tanto, Sammy se verá obligado a una angustiosa deriva poniendo en práctica constantes estrategias y pequeñas estafas y negocios, para poder sumar contra reloj la enorme cantidad que necesita. Alternará dichas argucias con los diferentes instantes en que tiene que aguzar su ingenio para presentar los paupérrimos números del club. Un recinto caracterizado por su aforo de caballeros, cuanto menos poco recomendables, y ayudado por la sincera fidelidad de su viejo ayudante de vestuario Harry (Wilfrid Brambell). Prácticamente en el momento en el que el plazo se acaba -las 7 de la tarde-, este logrará in extremix el dinero necesario, al tiempo que llegar a ver en Patsy una nueva manera de entender la existencia. Sin embargo, ese aliento autodestructivo que domina su personalidad se pondrá de manifiesto en él, aunque la llegada de una situación inesperadamente apurada, de nuevo planteará en Sammy la posibilidad de variar su rumbo existencial. Quizá ya sea demasiado tarde para ello.

THE SMALL WORLD OF SAMMY LEE es una película dominada por la aspereza. Por un cierto hastío existencial que acierta al trazar el retrato de este ingenioso amoral. Un ser que sobrelleva su existencia disoluta y libre al mismo tiempo, incapaz de someterse a una existencia convencional y aburrida, aunque actuando como un saltimbanqui emocional, y negándose a establecer lazos afectivos con persona alguna -en realidad, solo tendrá la adhesión incondicional del viejo Harry, al que maneja como quiere-. A partir de esa premisa, el film de Hughes se describe como un relato límite, al tiempo que plasmar la angustia sentida por un ser en el fondo cobarde, a la hora de afrontar una situación que se escapa a esa vida habitual, hedonista y, en el fondo, enfermiza. Con todos estos mimbres, nos encontramos con una propuesta destacada en la casi asfixiante densidad de su progresión argumental. Pero al mismo tiempo resalta en la mirada global que establece a través de los diferentes meandros que orilla, en torno a la sociedad de su tiempo. Es cierto que, de manera especial, este recorrido se detendrá en una galería de roles dominados por lo marginal. Pero al mismo tiempo, no dejará de buscar el contrapunto en torno a la convención burguesa -ese episodio, dominado por la sordidez, en el que Sammy visitará a su hermano al comercio que este posee, para pedirle ayuda económica, y la llegada de la esposa de este, convertirá el triple encuentro en un pasaje casi irrespirable, quizá el más afilado de la película-.

En el devenir del relato nos encontramos con un inventivo juego de cámara que apostará en ocasiones por reencuadres alambicados y retorcidos, muy a tono con esa atmósfera angustiosa que preside todo su conjunto. Un conjunto este en el que se interpretarán las imágenes de relojes que van avanzando la hora de cumplimiento del plazo, las diferentes presentaciones del protagonista en ese paupérrimo club, los instantes en que un cierto sentido de la dignidad se adueña de su comportamiento -rechaza la ayuda económica de mujeres, al ver a Patsy realizar un striptease estallará en furia, se negará a vender la silla, única propiedad que alberga, en la que se sentó durante cinco años y murió su madre-. Sin embargo, las propias contradicciones de una personalidad -incapaz de emerger de esa deriva autodestructiva- es la que se plasmará en esta espléndida película. Una propuesta asfixiante en no pocos de sus instantes, que llega a transmitir al espectador cierta sensación de angustia. Una pátina nihilista se desprenderá del conjunto de su metraje, al albergar pasajes tan atractivos como esa compra de vasos descrita en la pantalla desde el exterior del escaparate o, de manera muy especial, el admirable episodio desarrollado en el interior del apartamento de Sammy, donde se encuentra superado al ver que le queda muy poco tiempo, y le falta completar el dinero para evitar la paliza. La cámara de Hughes encuadrará el episodio incluyendo en el encuadre esa silla que el protagonista se ha negado a vender hasta entontes. En esos momentos describirá unos instantes dominados por una extraña musicalidad, que concluirán con un hermoso fundido encadenado -la silla ya ha desaparecido-, mientras la cara realiza una panorámica mostrando a un Lee relajado y acostado junto a Patsy, en un momento revestido de inesperada serenidad.

THE SMALL WORLD OF SAMMY LEE tiene la virtud, además, de plasmar ese mundo oscuro y bizarro del espectáculo popular, por lo general inclinado a bajos fondos. La inclusión en algunos momentos de los sórdidos números eróticos, los rostros excitados de sus espectadores, la vejez de sus instalaciones y camerinos. Todo ello ligará esta película a la previa e igualmente magnífica THE ENTERTAINER (El animador, 1960. Tony Richardson), mientras que el film de Hughes no deja de recordarme en su personaje protagonista al que una década después encarnaría el gran Albert Finney en la estupenda GUMSHOE (Detective sin licencia, 1971). Sin embargo, por encima de estas referencias, tengo muy claro que el norteamericano Arthur Penn tuvo que contemplar esta película, tomándola como cierta referencia al rodar, pocos años después, la espléndida y generalmente vilipendiada MICKEY ONE (Acosado, 1965).

Calificación: 3’5