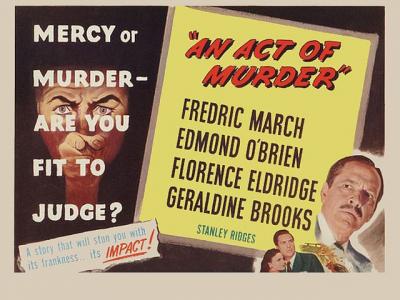

AN ACT OF MURDER (1948, Michael Gordon) Vive hoy para mañana

Séptimo de la veintena de largometrajes filmados por el interesante Michael Gordon, y plenamente representativa del primer periodo de su apreciable aporte como realizador, AN ACT OF MURDER (Vive hoy para mañana, 1948), se integra dentro de los títulos que este firmara en el seno de la Universal, pocos años antes de su implicación en la ‘Caza de Brujas’ de McCarthy, y que le llevó a varios años de retiro en las tareasde realización cinematográfica. Se tratarían por lo general de crómicas de costumbres, dominadas por una cuidada ambientación, dominadas por elementos discursivos que, si bien en su momento pudieron suscitar algún interés, hoy día resultan, a mi modo de ver, su elemento más caduco.

Basada en una novela del vienés Ernst Lothar, transformado en guion por Michael Blankfort y Robert Thoeren, AN ACT OF MURDER se inicia, describiendo el comportamiento profesional de un juez tan impecable en el desarrollo de su profesión, como quizá implacable en el desarrollo, e incluso en la consideración de sus encausados. Se trata del ya veterano Calvin Cooke (un eminente Fredrick March, en uno de sus roles menos conocidos y, a mi juicio, más admirables). Ya desde los títulos de crédito, envueltos en el elegante tema musical de Daniele Amfitheatrof, la cámara se insertará en el exterior del palacio de justicia de una ciudad que no conocemos. Junto a la estatúa que preside el exterior de la misma, un par de hombres ya ancianos, de alguna manera nos introducen a la fama de duro que define a Cooke. En el desarrollo de la vista que preside este, podremos contemplar su implacabilidad -el detalle de estar escribiendo un dibujo, en el que anticipa psicológicamente la condena a veinte años al encausado, deviene especialmente revelador-. Muy pronto, la película nos describirá, por un lado, la aposición que ante el protagonista ejerce el joven abogado David Douglas (Edmond O’Brien), quien desde el respeto a nuestro protagonista, no dudará en representar una corriente de oposición, más garantista y humana, de la disposición de la justicia. Douglas es, asimismo, el novio de la hija de Cooke, estableciéndose por ello, un elemento de confrontación del veterano jurista con su propia hija, dentro de un acomodado hogar, en el que destacará el papel unificador, establecido por la esposa de este; Catherine (espléndida Florence Eldridge), a la que su marido venera.

La película acierta al plasmar el contraste que se produce en la personalidad del intransigente juez, implacable en el desarrollo de su cometido profesional, aunque profundamente tierno con una mujer, con la que demuestra establecer una unión de extrema profundidad. Un mundo que para el juez supondrá el perfecto contrapunto de su profesión, sin saber que su esposa -siempre sumisa y deseosa de complacerle-, sobrelleva unos puntuales pero dramáticos dolores, que incluso llegan a paralizarle un brazo. Argumentando a su esposo unas compras, acudirá el médico de cabecera de la familia -Morrison (Stanley Ridges)-, quien le realizará numerosas pruebas, aunque ante la paciente, mostrando una aparente despreocupación, que al día siguiente transmitirá a su esposo. Cooke por otro lado se ha postulado como inculpado, el ser recriminado por ese dibujo previo a la condena que abrió la película. Morrison le expondrá la crudeza de la detección de un tumor incurable y mortal de necesidad, socavando el entorno familiar que le era habitual. Su mundo se hundirá, con la dificultad de tener que ocultar a Catherine, el incurable y terminal mal que le afecta. Por ello, organizará un rápido viaje de vacaciones, que pronto modificará su amable perfil, para introducir la terrible realidad de los crecientes dolores de su esposa, que intentará solapar proporcionándole medicación, y al mismo tiempo intentando que ella no intuya lo que realmente padece… algo que finalmente ella conocerá inadvertidamente -y de manera un poco artificiosa-. Ello truncará por completo la estabilidad del matrimonio, decidiendo ambos retornar a su hogar -sobre todo ella, aterrada ante la certeza de la cercanía de su muerte, y al mismo tiempo, sin tener la valentía de confesar a su esposo, que ha descubierto la terrible realidad-. El viaje de regreso, entre la descarga de una tormenta, en medio de la noche, se convertirá en una auténtica pesadilla, registrándose incluso una avería en el vehículo, que tendrá que resolver, deteniéndose en una estación de carretera. No será más que un pequeño receso, para una traumática decisión de un hombre desecho de dolor.

El gran acierto de AN ACT OF MURDER, se centra de manera especial, en la capacidad que despliega Miguel Gordon, para describir esa crónica de costumbres, en torno a ese matrimonio de clase media-alta, mantenido en una relación casi de dependencia, insertando en su devenir ese doloroso drama, que no solo romperá por completo sus costumbres, sino que revelará la extrema fragilidad del mismo, cuando se inserte en su rededor una situación límite, de inevitables consecuencias. Para ello, el director articulará una puesta en escena inicialmente transparente, articulada en una planificación destacada en tomas largas, y una acertada disposición de sus actores en el encuadre. La misma irá adquiriendo un aura más sombría, ayudado para ello por los contrastes brindado por la iluminación de Hal Mohn, acrecentando la tensión, a partir del momento en el que el drama de la cercana muerte de la esposa, se adueña de las secuencias con toda su crudeza. Serán, sin duda, los mejores momentos de la película, comprobando, a fin de cuentas, la levedad que ha sostenido una relación, basada en apariencia en el respeto y la confianza, en absoluto encuentra preparada -por ninguno de sus dos componentes-, para asumir una situación límite como esta. Sobre todo, en ese juez, que tendrá que vivir y sufrir en carne propia, la rigurosidad con la que habrá definido su visión del comportamiento humano.

Llegará un momento en el que la película vivirá su particular climax, en el que el tormento interior de Calvin se plasmará en una cesión límite, al comprobar como su esposa sufre inútilmente, en ese angustioso trayecto entre la nocturnidad de una tormenta, decidiendo poner fin a la vida de su esposa y la suya propia, forzando un accidente, que parecerá concluir la película. Una oportuna elipsis, nos muestra a la hija del matrimonio, de riguroso luto, pero muy pronto veremos bajar al juez, también de luto, abstraído de toda emoción, dirigiéndose de manera casi catatónica hasta el juzgado que ha sido parte esencial de su vida, al objeto de declararse culpable. A mi juicio, el interés de AN ACT OF MURDER termina ahí. No dudo que, en el momento de su estreno, sería quizá este tramo final, el que más despertaría la atención del público de la época, probablemente alentado por la supuesta audacia de plantear una insólita vista judicial, en la que, a fin de cuentas, aparece como una de las primeras muestras, de ese tipo de cine discursivo, que plantearían una serie de realizadores caracterizados por su compromiso progresista -Losey. Endfield, Kramer, Zinnemann…-, proponiendo argumentos y películas de desigual calado que, en su conjunto, ofrecen sin embargo un grito de conciencia social, en ese universo de Hollywood, dominado por el drama del maccartismo. Y es que, en última instancia, este intenso drama melodramático, derivará en un aspecto de tesis, que servirá para exorcizar y redimir, la extrema rectitud, de un hombre, que, casi de la noche a la mañana, vio cómo se desmoronaba ante sus pies, su propia concepción del mundo, y al que solo un inesperado giro final, le permitirá plasmar desde su vocación con la justicia, un nuevo concepto más humano de la misma.

Calificación: 2’5

1 comentario

Huyedro -