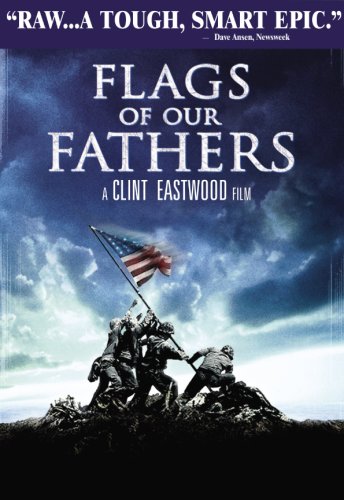

Parece ya casi obligado pensar de antemano que cada cita con el cine de Clint Eastwood supone una extraña mezcla de remanso de clasicismo, entremezclada a partes iguales con una mirada que combina la sabiduría y el escepticismo de alguien que ya atisba el fin de su camino vital, y quizá por ello puede plasmar en su modo de expresión artística esa lucidez que se intuye en su personalidad. Pero por encima de todo ello, lo importante es que el veterano cineasta logra conciliar sus inquietudes humanísticas, aunando en ellas su ligazón con esa sociedad norteamericana que ha ocupado la mayor parte de su obra, intentando dirigir su mirada por los recovecos y lugares oscuros de ese “gran sueño americano”. Lo manifestará en esa inclinación por historias de desarraigados, por la observación de ambientes y situaciones sórdidas. Por saber mirar, en definitiva, mostrando antes que tomando partido por lo que cuenta. Y es que a fin de cuentas, lo que importa en la aportación de Eastwood es que en él se representa a uno de los más valiosos realizadores en activo de las últimas décadas. Ese merecido reconocimiento, no me impide señalar que algunos de sus títulos recientes –en concreto FLAGS OF OUR FATHERS (Banderas de nuestros padres, 2006)-, no me resulten especialmente estimulantes-, y que en buena medida me chirríe la tendencia existente de recibir cualquiera de sus películas con excesiva expectación –algo que hasta hace unos años sucedía con otro veterano como Woody Allen-. El propio Eastwood se plantea la aparición de sus películas como un proceso lógico, ejecutando las mismas dentro de unos planes de rodaje ajustados, y envolviendo dicho proceso creativo dentro de unos márgenes de cordialidad notables. Habría que concluir que en su aura de cineasta se encuentra un auténtico paraíso creativo que, con frecuencia, tiene como resultado la aparición de títulos excelentes.

Se trata de un rasgo que, por completo, asume CHANGELING (El intercambio, 2008), sin duda alguna uno de los grandes títulos aportados por Eastwood en estos pródigos últimos años de su trayectoria –nadie cuestiona que cualquiera de estas películas podría haberse convertido, por derecho propio, en el testamento cinematográfico de su autor-, en los que parece tener una decidida importancia la visión casi sedimentada de esa mirada que, a lo largo del tiempo, ha venido aplicando Eastwood a su andadura como realizador. En sus imágenes podemos encontrar ecos temáticos de otros de sus títulos –que pueden ir desde MYSTIC RIVER (2003) hasta MIDNIGHT AND THE GARDEN OF GOOD AND EVIL (Medianoche en la ciudad del bien y del mal, 1997)-, asumiendo como propios los matices de la historia real trasladada como guión cinematográfico por parte de J. Michael Straczynski. El veterano cineasta asumió con rapidez un encargo, aplicando e introduciendo en sus entrañas el poso de un cineasta experimentado, elegante, relajado, incisivo, que sabe penetrar en los meandros argümentales que le ofrece el punto de partida de su historia, hasta culminar en un magnífico resultado que puede servir de lectura a diferentes niveles, y que proporciona a la misma una sorprendente bifurcación narrativa. Es decir, nos encontramos ante una película que en su inicio asume un determinado planteamiento. Un sendero este que más adelante tendrá una extraña continuidad argumental, y que en el tramo final de su metraje volverá a confluir. Ni que decir tiene que la apuesta se salda con el éxito. La arriesgada elección cinematográfica deviene densa y llena de interés en todos sus matices, dejando a su conclusión un extraño poso agridulce. Es más que probable que ese recorrido por momentos atroz, emotivo, y siempre intenso, no pueda modificar ninguna de las claves que rigen el comportamiento de la humanidad. Pero, si más no, sí que permitirá que, por un momento, logremos en esta película asistir a una proyección de nosotros mismos en un espejo, revelando todo cuanto de bueno y de malo coexiste en la condición humana.

La acción se inicia en Los Angeles en marzo de 1928. Prácticamente de la noche a la mañana, la joven Christine Collins (una estupenda Angelina Jolie, a la que Eastwood sabe potenciar en sus posibilidades y proteger en sus limitaciones como actriz) verá desaparecer a su pequeño hijo Walter. Su vida de madre separada con cierta proyección merced a su trabajo como encargada de una empresa de teléfonos, conocerá a partir de este momento una transformación que modificará el resto de su existencia. Durante varios meses luchará por todos los medios para que la policía encuentre el paradero de su hijo, algo que en un momento dado parece producirse. La indescriptible alegría del anuncio, se convertirá muy poco después en el inicio del auténtico infierno para Christine, ya que le entregarán un muchacho que en realidad no es su hijo. Un equívoco que pese a sus constantes y fundadas reclamaciones a los responsables de la policía, sus representantes no solo pondrán todo tipo de obstáculos para evitar tener que reconocer un error, sino que llegarán a internar a la madre en un hospital pisquiátrico en el que ingresan a aquellas mujeres que puedan resultarles incómodas en la relación con las tareas policiales. El destino entrecruzará esta historia con la de la investigación en principio rutinaria del detective Ybarra (Michael Kelly), a partir de la cual saldrá a la luz la existencia de los cadáveres de una veintena de niños en un oscuro y lejano rancho a manos del terrible Gordon Northcott (Jasón Butler Harner). Ambas vertientes se entrelazarán al conocerse que el pequeño Walter Collins fue una de las víctimas de dicho asesino. Esta circunstancia motivará la liberación del terrible e injusto tratamiento psiquiátrico sufrido por la madre, quien ayudada por la acción del reverendo Gustav Brieglev (extraordinario John Malkovich) y la ayuda del prestigioso letrado S. S. Hahn (un excepcional Geoffrey Pierson, a mi juicio el mejor intérprete del reparto), logrará establecer una denuncia contra las autoridades de Los Angeles, revelando a la opinión pública los manejos e injusticias de sus autoridades, centrando dicha tendencia en los manejos adquiridos por el estamento policial. De forma paralela, se realizará la vista contra Northcott, quien finalmente será condenado a muerte.

Pese a una resolución en contra de los cuestionados responsables policiales, y la condena dictada contra el cruel asesino, nada parece haber cambiado para Christine. Los años pasarán, y en ella se seguirá manteniendo la esperanza –alentada por ciertas actitudes poco claras del condenado antes de ser ejecutado- de encontrar a su hijo con vida. El reencuentro varios años después con uno de los niños que se escapó de la muerte segura a cargo del ejecutado asesino, volverá a nuestra protagonista a poner en primer plano de su evocación la labor activa que su hijo realizó para que este muchacho se salvara en su momento, y la esperanza de que igualmente se escapara de las garras de aquel asesino.

Era importante que CHANGELING se iniciara con ese en esta ocasión imprescindible a true story. En pocas películas como la que comentamos esa advertencia se antoja más necesaria, en la medida de asistir a unos hechos que asombran por lo alambicado de su desarrollo, llegando en algunos pasajes a resultar casi increíble el desarrollo de los hechos. Pero poco a poco, partiendo de una melancolía inicial, punteada por el bellísimo tema musical compuesto por el propio y veterano realizador, sabe adentrar al espectador en una historia que se inicia con cadencia musical, para poco a poco revelar la terrible faz de una visión honda de la vida norteamericana de aquel tiempo que revela no pocas concomitancias con la actualidad. En efecto, aunque haya transcurrido más de medio siglo de aquellos hechos, lo cierto es que el film de Eastwood expone con tanta crudeza como contención, un estado de las cosas que fácilmente podría ser extrapolado a la actualidad americana. La manipulación de la opinión pública, los excesos policiales, la impostura de los representantes legales, la crueldad de la condición humana, la facilidad con la que la cotidianeidad se ve alterada, manifestando en la fragilidad de sus costuras lo poco que cuesta parecer que alguien cuerdo de repente duda de su propia cordura –los encuentros de Christine con los aviesos psiquiatras, que logran despojarlas de sus asideros mentales cotidianos-. Serán algunas de las facetas que ofrece esta película que al mismo tiempo se erige como contundente alegato contra la pena de muerte –el recuerdo de IN COLD BLOOD (A sangre fría, 1967. Richard Brooks) está patente en las terribles imágenes de la ejecución de Northcott-, y que sabe penetrar en la consustancial hipocresía que se ha visto ligada en todo momento en la sociedad norteamericana.

Pero al mismo tiempo, el film de Eastwood habla de esperanza, de sentimientos, de lealtades –la de la madre con su desaparecido hijo, la del siempre abnegado y sincero admirador jefe de Christine, la profesionalidad del detective Ybarra-, al tiempo que no deja de mostrar una cierta ambivalencia por personajes en teoría plenamente positivos –el ejemplo que brindan el reverendo, que oculta una evidente búsqueda de populismo a través de su programa de radio o el propio abogado que se ofrece gratuitamente para defender a la protagonista-. Todos ellos ofrecen una tipología en la que no se ausenta cierto maniqueísmo –sobre todo expresado en el desagradable y arrogante responsable de policía-. Incluso me atrevería a señalar que uno de los rasgos de las maneras fílmicas de Eastwood se ofrecen con una mezcla de manierismo en algunas ocasiones demasiado evidente, aunque generalmente grata de contemplar –un poco en un sendero similar a las maneras que manifestaban la excelente THE SHAWSHANK REDEMTION (Cadena perpetua, 1994. Frank Darabont). En cualquier caso, CHANGELING discurre con la lacerante y dolorosa musicalidad de un recorrido que sabe describir comportamientos contrapuestos, y que se inserta en los meandros de la complejidad y natural inclinación a la maldad de la condición humana.

La película está dominada por una determinada aura de irrealidad visual, a la que ayuda mucho la labor del operador de fotografía Tom Stern, que resalta determinados elementos por su cromatismo dentro del encuadre –sobre todo en las secuencias de exteriores- que goza de una ambientación caracterizada por su justeza –jamás incurre en excesos retro-, y que del mismo modo se caracteriza por el gusto por el detalle. Es algo que manifestará el sorpresivo encuentro de Ybarra con el que luego se revelará como terrible asesino, en esa maravillosa forma de expresar la sorpresa de este al escuchar de manos de un pequeño la terrible relación de asesinatos a niños –el cigarrillo que se consumirá por completo entre sus dedos, al escuchar aterrado el relato-, la manera con la que se insertan los temas musicales, la capacidad para aplicar intimismo en las secuencias de pocos personajes, o la emotividad que despide –sin sentimentalismo- algunos de sus momentos –ese encuentro fugaz de la protagonista con la compañera de psiquiátrico que se ha sacrificado para ayudarla, y que finalmente será liberada de su encierro; la escucha del relato del chaval que ha sido reencontrado años después a través de unos espejos por parte de sus padres y de una emocionada Christine-.

En realidad, CHANGELING culmina sin haber resuelto su principal enigma. Tal y como sucedía con ZODIAC (2007, David Fincher), su generoso pero siempre apasionante metraje no se inclina por resolver una interrogante que quedará permanente en el espectador. La realidad es que el film de Eastwood supone un retazo de la auténtica vida norteamericana. No importa que el marco de acción de sus secuencias se remonte a las primeras décadas del pasado siglo, no importa que la propuesta posea reminiscencias de la recordada película de Otto Preminger BUNNY LAKE IS MISSING (El rapto de Bunny Lake, 1965), no importa incluso que algunas secuencias se inclinen en algunos momentos en la frontera del efectismo –algo que limitaba en mayor medida la ya mencionada y un tanto sobrevalorada MYSTIC RIVER, y que expresan algunos de los momentos desarrollados en el psiquiátrico o la recreación en imágenes de los terribles métodos de Northcott-. Lo cierto y verdad es que nos encontramos ante un relato tan inteligente como elegíaco. Un auténtico retazo de sentimientos encontrados, en el que lo más íntimo y más hondo, se da de la mano con la sombra del pecado y la dolorosa realidad del lado más oscuro e inconfensable del ser humano.

Probablemente CHANGELING no sea la película más memorable de Clint Eastwood, pero no cabe duda que revela su perfecto estado de forma, y se erige sin discusión como una de las películas más perdurables rodadas en 2008.

Calificación: 4