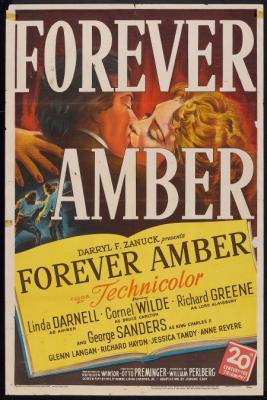

FOREVER AMBER (1947, Otto Preminger) Ambiciosa

Considerada desde el momento de su estreno como un auténtico “garbanzo negro” dentro de la amplia y valiosísima filmografía de Otto Preminger, lo cierto es que FOREVER AMBER (Ambiciosa, 1947) no ha logrado hacer oír la voz de su propia validez, escondida desde el momento de su estreno por la actitud escandalosa que la película propició en aquellos lejanos años cuarenta –iniciando esa tendencia ligada a su director, de aplicar temas polémicos en su obra, y permitiendo con ello desmontar temas tabúes en la sociedad norteamericana-. Pero más allá de ese revulsivo, lo cierto es que FOREVER... jamás ha contado con defensores -incluso entre los más acérrimos admiradores de la obra del cineasta vienés, entre los que, humildemente, tengo el orgullo de encontrarme-. Es por ello, cuando he tenido ocasión de contemplar por vez primera su resultado, no puedo más que sorprenderme que una obra tan notable y valiosa a varios niveles, siga aún siendo considerada con tanto desdén o, lo que es peor, encerrada en el hipotético cuarto oscuro de las películas incómodas.

Y es que, quizá, ahí reside –estimo- la clave del orillamiento del film de Preminger, que podría ser considerado a diversos niveles, y en todos ellos estimo que con una valoración francamente elevada. De entrada, supone una costosa e incluso suntuosa superproducción de época, que sin duda podríamos destacar entre las más valiosas del periodo. Y no solo eso, sino incluso cabe destacar que sus características anticipan otros exponentes de este tipo de cine, que hasta años después no tendrían una mayor frecuencia en la pantalla –pienso, por ejemplo, en títulos tan relevantes como WAR AND PEACE (Guerra y paz, 1956) de King Vidor, sin entrar a valorar la mayor o menor calidad del referente literario de base, en ambos casos bien dispar-. Pero al mismo tiempo esta reconstrucción de época deviene de enorme riqueza, aunando la visión de diversos episodios de la historia de la Inglaterra del siglo XVII. Por ello, sus imágenes logran trasladar diversos escenarios, combinando la plasmación de contextos suntuosos con otros en los que se describirán los lugares más míseros y las situaciones más terribles de aquel tiempo –la peste, el enorme incendio que asolará los alrededores de Londres-. Es decir, que partiendo de una reconstrucción realizada casi en su totalidad en estudio, Preminger logra articular la apasionante visión de un periodo convulso, poco a poco escorado hacia una invalidez de los conceptos que hasta entonces se habían mantenido como inalterables –y ante ello, el lúcido comentario final del Rey Charles II (un eminente George Sanders) girará en el reconocimiento de la putrefacción existente en una corte, devaluación esta que él mismo había potenciado, ante su imposibilidad de amar y ser amado-. Señalemos en este terreno concreto, que el realizador cuenta con aliados y profesionales de excepción a la hora de trasladar esa reconstrucción que tiene mucho de pictórica, pero que se revela viva a pesar de mostrarse en sus imágenes ropajes, escenarios y dependencias, que en tantas y tantas películas aparecieron como simple objeto de glamour. Es por ello que la aportación de los decoradores, responsables de vestuario y todo el equipo de producción, se empeñaron a fondo a la hora de plasmar una extraña fisicidad al conjunto de la película. Un alarde profesionalidad, al que habría que sumar la inapreciable aportación de Leon Shamroy, aplicando una fotografía en color que se alejaba de sus registros habituales en las producciones de Henry King, y buscando una mayor veracidad en lo narrado y, ante todo, un contraste manifiesto entre la ostentación de la aristocracia y las mansiones palaciegas, y ese lado oscuro, mísero y siniestro que coexistía en el Londres de la época. Será esta una faceta en la que contará con la colaboración del consultor de color Richard Müeller –poco tiempo después ligado a la Paramount-, y en la que también habrá que destacar la partitura de David Raksin –orquestada por Alfred Newman-, que proporciona al relato una extraña sensación de musicalidad, adhiriéndose a los giros y episodios más o menos folletinescos que van sucediéndose en una película de casi dos horas y cuarto de duración y que, justo es reconocer, se degustan con auténtico placer.

Pero antes comentaba que FOREVER AMBER era “algo más” que un simple relato de época folletinesco –del que cierto es, se ha destacado su fuerte componente sexual, aunque ni siquiera este aspecto haya servido para otorgarle la valía que merece-. En realidad, el film de Preminger –basado en la novela de Kathleen Wilson, tratada en forma de guión por el especialista del estudio Philip Dunne y el posterior blackisted Ring Lardner Jr. a partir de la adaptación ofrecida por Jerome Cady-, se expresa con claridad como un alegato en torno a la dificultad de conciliar el sentimiento amoroso con cualquier otro deseo material. Será algo que, inesperadamente, vivirá la protagonista del relato –Amber St. Clair (una muy notable Linda Darnell, quien logra dejar en segundo término la pasión que quizá pudiera necesitar su personaje, aportando otros matices complementarios en la configuración de su personaje). Desde muy joven esta decidirá abandonar el entorno rural en el que se ha criado, negándose a casarse con un joven granjero que le permitiría un futuro muy previsible. Con absoluta decisión, y acercándose a dos oficiales que han llegado hasta la localidad en donde ella vive –Bruce Carlton (Cornel Wilde) y Lord Harry Almsbury (Richard Greene)-, logrará viajar hasta Londres y residir durante un tiempo en la vivienda que ambos comparten. En un momento determinado, Bruce viajará en un barco con destino a Virginia dejando sola a nuestra protagonista, quien desde el primer momento se ha enamorado de él, aunque el hecho de carecer de linaje, le imposibilita gozar del interés de este.

Será todo ello el inicio de una serie de episodios que irán llevando a nuestra protagonista hasta la cárcel, y desde ahí a provocar enfrentamientos entre pretendientes –siendo Carlton uno de los perjudicados en esta faceta, en uno de sus retornos a Londres-. En esos tiempos tumultuosos, Amber llegará al contexto de la alta sociedad londinense, llegándose a casar con un viejo aristócrata de aparente buenos modales –el conde Radcliffe (Richard Haydn)-, que solicitará que esta se una a él forjando una relación basada en la apariencia. La ceremonia se celebrará en una suntuosa ceremonia, mientras Londres se ve asolado por una dolorosa epidemia de peste, huyendo la recién casada hacia el barco en el que se encuentra Bruce –que ha regresado de un largo viaje-, llevándolo hasta su antigua vivienda e incluso curándolo de una muerte segura. Pese al agradecimiento de este por la entrega demostrada por Amber, la llegada de Radcliffe mientras esta iba a comprar frutas, posibilitarán que Carlton abandone la residencia sin despedirse.

Poco a poco, la relación de los condes de Radcliffe conocerá constantes tensiones, teniendo el anciano aristócrata a Amber controlada por completo, y evitando que nuestra protagonista pueda tener una vida social que, con probabilidad, le llevaría a acercamientos con destacados representantes masculinos. La relación de ambos acabará de manera trágica, lo que acercará a la joven a la corte del rey Charles II, entorno en el cual integrará a su pequeño hijo, hasta entonces cuidado en una pequeña granja y alejado de su madre. En medio de un contexto de vida tan lujoso como falso, Amber contemplará una inesperada aparición de Bruce, su amor de siempre, enterándose de que se ha casado en Virginia con una joven que se encuentra junto a él. En un momento determinado, este demandará con amabilidad que le otorgue la potestad del muchacho, opción a la que en principio se negará en redondo. Sin embargo, una serie de acontecimientos y actitudes poco honorables por parte de nuestra protagonista, le obligarán por un lado a ser expulsada de la corte y, por último, a dejar que su pequeño pueda vivir una vida muy diferente a la que esta le ha condicionado en la lejana Virginia.

Serían muchas las virtudes a destacar en esta estupenda película –que en modo alguno difiere en el grado de su interés del elevado tono medio que registraba la obra de Preminger en aquellos años, y que al parecer en esta película registró la aportación de John M. Stahl dirigiendo algunas secuencias-. Una de ellas, a mi juicio, reside en la admirable descripción que se ofrece del retrato femenino protagonista. Acentuando en su trazado un alto grado de ambivalencia, lo cierto es que prolongaron esa fascinante galería de personajes femeninos de la Fox que quizá tuvieran su eje de referencia en LAURA (1944, también de Preminger) y LEAVE HER TO HEAVEN (Que el cielo la juzgue, 1945. John M. Stahl). Con ellos Preminger logra describir un ser humano que es capaz de poner en práctica la estrategia más retorcida, al tiempo que arriesgar su vida e incluso matar, por verse cerca del hombre que ha amado desde el primer momento en que lo vio. Se trata sin duda de un retrato fino adelantado a su época –dejando de lado que nos encontremos ante un título desarrollado siglos atrás-, que tropieza por su inclinación al lujo y la ostentación, pero que de alguna manera justifica esa querencia al ponerlo como condicionante para alcanzar el objetivo último de desarrollar su existencia con el hombre que ama. Es por ello que, casi de una secuencia a otra, nuestra visión de Amber puedo resultarnos hasta casi opuesta en el comportamiento y en su psicología, y precisamente por ello sus acciones nos resultan absolutamente creíbles y, en algunos momentos hasta comprensibles, aunque en última instancia muchas de ellas se encontraran equivocadas, pese a que en pocos casos por mala fe.

Por encima de todos estos elementos, hay algo que aglutina ese conjunto de aciertos, y otorgan esa extraña vitalidad a un film en el que los ecos de una época pasada, en modo alguno impiden que nos encontremos ante un relato extrañamente sereno, ágil en su trazado, y por último conmovedor en una de las conclusiones más rotundas y desoladoras que acogió el cine norteamericano de su tiempo. Me estoy refiriendo a las admirables capacidades de puesta en escena que articula Otto Preminger en un momento de especial inspiración en su obra, combinando una variedad de recursos expresivos como la elipsis o el fundido en negro para proporcionar de un ritmo inalterable al relato, que en realidad se desarrolla a través de una serie de episodios férreamente ligados, aunque entre ellos oscile de forma aleatoria el paso del tiempo. Pero unido a ello, cada uno de estos episodios ofrece demostraciones modélicas de ejecución cinematográfica, que en muchas ocasiones se articulaban con un dominio del plano general y medio, a través del cual se articulaban complejas secuencias, finalmente resueltas logrando en ellas un profundo trazado coral y psicológico de lo planteado en ellas. Es algo que se manifestará por otra parte en ese generalizado tono sereno de la película –que se romperá apenas en el episodio del incendio y el terrible final de Radcliffe-, o anteriormente en algunos lances surgidos en la estancia en la cárcel de la protagonista, o sus primeros pasos en la siniestra noche londinense.

Pero en líneas generales, esa inspiración mostraría su esplendor en secuencias como aquella en la que Amber da a luz –un único plano con desplazamientos de la cámara nos describirá la reacción que este nacimiento provoca en todos los personajes presentes-, o incluso en la que muestra el duelo entre Carlton y el Capitán Morgan (Glenn Langan), en medio de uns espectral niebla, a la que ayuda la artificiosidad de estar rodado en estudio. Lo cierto es que FOREVER AMBER está trufado de momentos memorables, giros inesperados, de elipsis que permiten un ritmo constante en la narración y, finalmente, posibilitan esa desoladora conclusión mostrada en el primer plano de una hundida Amber, cuando ha perdido todo aquello que realmente era importante en su vida, no por el hecho de haber preferido jugar a introducirse en un ámbito social en realidad podrido e insincero sino, sobre todo, con la sensación de haber fracasado a la hora de anteponer su amor a Bruce y no haber sabido esperar el momento oportuno para consolidarlo de manera plena.

Cierto es que no estaba el cine norteamericano de la época muy familiarizado para contemplar relatos de la audacia y complejidad como el que nos formuló Preminger, y quizá por ello su recepción económica y crítica fuera más bien menguada en el momento de su estreno, permaneciendo inalterable dicha maldición hasta nuestros días. Creo que es hora de ver con ojos limpios una película magnífica, dominada por una densidad y visión desencantada de la búsqueda de la felicidad suprema y, sobre todo, como una demostración de la maestría del equipo de producción de la 20th Century Fox comandado por el imprescindible Zanuck, al tiempo que una prueba más del hecho de considerar a Otto Preminger como uno de los grandes nombres del cine norteamericano.

Calificación: 3’5

0 comentarios