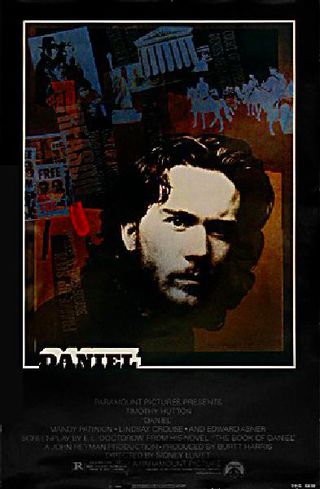

DANIEL (1983, Sidney Lumet) Daniel

¿Cómo es posible que en la comúnmente calificada como la peor década para la historia del cine –probablemente también para muchas de las expresiones artísticas del siglo XX-, una película de la envergadura de DANIEL (Idem, 1983), permanezca casi ignorada? El caso es que no solo apenas gozó en el momento de su estreno del reconocimiento merecido sino, lo que es peor, este no termine de llegar, cuando han transcurrido más de tres décadas, e incluso la obra del newyorkino Sidney Lumet, ha ido adquiriendo en los últimos tiempos el marchamo de auténtico clásico. Quizá la respuesta estribe en que nos encontramos ante una producción nada complaciente. Desde el prisma progresista que esgrime la propuesta –basada en una novela de Doctorow, también guionista- , aparece una base argumental que sobrepasa, con mucho, las costuras complacientes de tantos títulos, destinados a públicos entregados de antemano. Por el contrario, DANIEL aparece tanto a nivel dramático y narrativo, como una de las propuestas más complejas de la filmografía de Lumet, hasta el punto de adentrarnos en su umbral, dentro de un sendero que inicialmente aparece tan áspero como esquivo. Se inicia en esa visión que se establece en el universo actual de la andadura de Daniel Isaacson (un épico Timothy Hutton, en el mejor rol de su carrera, para el que rebajó su salario habitual de medio millón de dólares, por solo veinticinco mil), junto a su hermana Susan (Amanda Plummer), reprochándose ambos junto a sus padres adoptivos mientras celebran la navidad, su distinta concepción de la contestación al mundo que desean combatir, en esos convulsos y finales años sesenta, teniendo muy de cerca el fantasma de la Guerra de Viernam. Conceptos como lo ilusorio y el egoísmo se esgrimirán como elemento de combate entre ambos hermanos, sucediéndose poco a poco los dos elementos que alternarán las imágenes, digámoslo así, “reales” de la película. De un lado, esos primerísimos planos del protagonista, que narrará directamente a cámara, las distintas formas de ejecución plasmadas en la historia de la Humanidad, y por otro lado, con una fotografía de tonos terrosos, ambientadas a inicios de los cincuenta, el proceso por el que los hermanos, de corta edad, vivieron la detención y posterior ejecución de sus padres –Paul (Mandy Patinkin) y Rochelle (Linday Crouse)-, utilizados como cobayas por las autoridades americanas del momento, imbuidas en un histérico ámbito anticomunista, para provocar terror entre la ciudadanía. Ni que decir tiene que el entramado dramático de DANIEL se basa de manera clara en el crimen de estado cometido en USA con el matrimonio Rosenberg, asesinados por las autoridades por supuesto delito de traición por espionaje a los soviéticos.

A partir de este material de base, lo cierto es que Lumet articula una mirada global, colectiva, en torno a un fresco importante de la vida norteamericana, imbricando pasado y presente, en un fresco en el que se aúna la valentía y la intolerancia, el egoísmo y la solidaridad, el pesimismo y la esperanza. Todo el miedo de la Caza de Brujas. Todo el temor a revelar un pasado que se quiere dejar en un rincón recóndito de la memoria, es el que irá recorriendo y recuperando el joven Daniel, intentando buscar ese elemento que pueda proporcionar lo único que puede luchar por sus padres; recuperar esa dignidad que, junto a su vida, fue arrebatada de manera tan criminal como absurda. Lumet hace discurrir una película en todo momento densa, pero siempre llena de vida, en la que pasado y presente se irá estrechando poco a poco, hasta en su parte final confluir en esos dos momentos contrapuestos desarrollados en el cementerio; el pasado que escenifica el funeral de los padres, y el presente en el que se dará sepultura a esa hermana, que ha culminado sus días envuelta en la locura, quizá por carecer de la personalidad que permitiera a Daniel emerger de un contexto oscuro y de incierto futuro. Envuelta en todo momento por las canciones de Paul Robeson, una figura legendaria, que vivió en su país, DANIEL propone un recorrido lacerante en torno a un pedazo convulso de la historia americana. Y lo hace en torno a la vivencia y la mirada de su protagonista, alternando la visión del niño –encarnado con rara sinceridad por el pequeño Illan Mitchell-Smith-, con la de ese joven que habrá evolucionado desde su escepticismo inicial, hasta apostar por esa rebeldía que le reprochaba su hermana ya fallecida. En ese recorrido, Sidney Lumet demuestra asumir hasta las entrañas una propuesta nada complaciente, que iba a incomodar a tirios y troyanos, no solo a un público inserto en los primeros compases de la era Reagan-, sino incluso a un ámbito liberal, que quizá no se sentía demasiado a gusto en torno a las reflexiones que destila en todo momento esta valiente, incómoda y digámoslo ya, admirable película. En pocas ocasiones como la presente, la austera dramaturgia de Lumet ha encontrado una plasmación más atinada. No solo a la hora de mostrar la intensidad de la labor de un reparto en autentico estado de gracia. Lo hará también en la sequedad de su plasmación visual. En la capacidad para extraer el máximo partido dramático de los marcos de desarrollo de sus enfrentamientos dramáticos y, en definitiva, de su maestría para ser duro e implacable y, al mismo tiempo, sensible y cercano con sus personajes.

Y en ese recorrido por los instantes que combinan la dureza y lo íntimo, casi en el mismo plano, uno no puede dejar de recordar pasajes y momentos de extraordinaria fuerza, que sin lugar a duda deben quedar insertos entre lo mejor rodado en el cine de los ochenta. Me estoy refiriendo al pudor que esgrime el complejo e intimista encuentro de Daniel ya adulto con la viuda de Ascher –extraordinaria Carmen Mathews-, que se confesará entre penumbra al muchacho, al que en un momento dado años atrás estuvieron a punto de adoptar, hasta que finalmente le puedan los rencores y opte por que este abandone su casa. A la visita de Daniel a la habitación en la que se encuentra su hermana en estado catatónico, llevándola entre sus brazos a contemplar un póster de sus difuntos padres que ha colocado en la pared, como un intento baldío de recuperar su memoria. A la visita, realizando un viaje de más de tres mil millas a la hija del que fuera delator de sus padres, ahora ya anciano, intentando invocar en ella el deseo de contemplar a su progenitor, para encontrar en él las claves de su reprobable acción. Un encuentro admirablemente modulado, que oscilará entre el rechazo inicial e incluso la amenaza –el prometido de la mujer es un abogado de nada ocultas resonancias reaccionarias-, hasta una asumida compresión, que culminará con ese deseado encuentro, donde nuestro protagonista contemplará a Selig Mindish (Joseph Leon), totalmente alienado, convertido en un anciano acabado, que simula estar pintando un inexistente cuadro, aunque reaccione al contemplar al joven, quizá aplicando un recóndito asidero en su memoria. O, en definitiva, al extraordinario fragmento de la visita de los dos hijos –establecidas por separado- de sus padres, en la prisión donde se encuentran retenidos, modulado con un extraordinario sentido de la utilización del espacio fílmico, y un sentido del ritmo interno, que llega a conmover –es sintomático comprobar la serenidad de la madre, con la personalidad huidiza del padre, ya totalmente alienado-. Lumet no huirá a la hora de mostrar, con una sobriedad que nos podría remontar al Richard Brooks de IN COLD BLOOD (A sangre fría, 1967), la doble ejecución del matrimonio Isaacson, describiendo casi como en un ritual los prolegómenos, y mostrando con la severidad de planos fijos las respectivas ejecuciones –atención al detalle de la madre reclamando al rabino que se retire de su muerte, optando por que acuda junto a sus hijos cuando celebren el mitvah-.

DANIEL está repleta de dichos momentos confesionales, en los que la cámara aparece como testigo privilegiado, en instantes que respiran vida y dramatismo. En la charla que el superior del centro de acogida de niños dispensa a Daniel niño, pertrechado delante de una vidriera. En la imagen de la pequeña Susan orinándose encima, cuando regresan a la que fuera su vivienda –ahora totalmente desvencijada- tras huir de aquel siniestro recinto. O en la mirada compasiva del abogado Jacob Ascher (eminente Edward Asner), a esos dos pequeños que nadie quiere custodiar, y que para él se convertirán en parte de su vida.

Sentida y crítica hasta un grado extremo, DANIEL concluye a mi juicio de manera conmovedora, con esa llamada a la esperanza que vivirá su protagonista, a la hora de decidir implicarse en ese movimiento contracultural y en pro de los derechos civiles, que proporcionó una nueva luz a aquella cuestionable vida americana. Combinando imágenes de carácter documental, combinadas con otras de ficción, que se armonizan a la perfección, aparece una hermosa metáfora en torno a la importancia de la lucha colectiva, con ese plano general elevándose al cielo, tras la muchedumbre en Central Park. Lo confieso, me emocionó la conclusión de esta auténtica obra mayor de Sidney Lumet, rodada en un periodo de especial inspiración del cineasta –no olvidemos que solo dos años antes había rodado la que quizá sea su obra cumbre: PRINCE OF THE CITY (El príncipe de la ciudad, 1981)-. En definitiva, creo que ha llegado el momento de poder decir abiertamente, que nos encontramos ante una de las cumbres del cine norteamericano de los ochenta, y una de las cimas de alguien que por derecho propio, se ha convertido ya en un clásico del mismo.

Calificación: 4

2 comentarios

Juan Carlos Vizcaíno -

Luis -