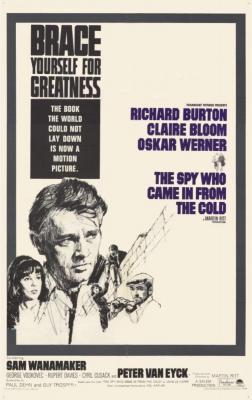

THE SPY WHO CAME IN FROM THE COLD (1965, Martin Ritt) El espía que surgió del frío

El cine británico y, por extensión, el cine mundial, quedó anegado por la irresistible -por mí no tanto- influencia de la presencia cinematográfica de James Bond y su múltiple descendencia. Sin embargo, dentro de un contexto donde la eclosión del Swinging London se encontraba en su pleno apogeo, THE SPY WHO CAME IN FROM THE COLD (El espía que surgió del frío, 1965. Martin Ritt), planteaba un nuevo prisma dentro del cine de agentes secretos, que al mismo tiempo ofrecía una mirada sombría y desasosegadora en torno a esa Inglaterra que aparecería en pantalla, desprovista del glamour que se vendía de ella mundialmente. Es una vertiente que ya había aparecido en títulos del relieve de THE SERVANT (El sirviente, 1963. Joseph Losey), en la coetánea y casi olvidada FOUR IN THE MORNING (1965, Cuatro de la madrugada. Anthony Simmons), y tendría una destacada prolongación muy pronto después, con ejemplos como el que proporcionaría THE WHISPERERS (1967, Bryan Forbes).

Y es que, si algo destaca en el film de Ritt, es esa aureola desencantada, casi existencial, que rodeará la figura del espía Alec Leamas. Un hombre escéptico y hastiado de la vida, que no cree ni en Papa Noel, ni en Dios ni en Karl Marx, y que quizá haya encontrado el caldo de cultivo, para situar esa mirada casi existencial, a partir de esa azarosa experiencia como grís agente secreto, de cuyo pasado apenas sabemos nada más, que esa sensación de vacío emocional que impregna la cotidianeidad de su mediocre vida. Primera adaptación cinematográfica, del mundo literario de John le Carré -de cuya producción, apenas un año después, surgiría el igualmente brillante THE DEADLY AFFAIR (Llamada para un muerto, 1966), dirigida igualmente por realizador un norteamericano, aunque en este caso, más familiarizado con la producción, inglesa, como fue Sidney Lumet.

La película de Martin Ritt, se iniciará con una grúa tensa, imbuida de una cierta aura mortuoria, casi premonitoria, que nos lleva a la frontera de Berlín, presentándonos a Leamas (un maravilloso Richard Burton, en uno de los mejores papeles de su carrera), esperando la llegada de un espía colega, que se dispone a traspasar la misma desde el Berlín oriental. Una espera que al parecer ha mantenido durante bastante tiempo, y que culminará con el ametrallamiento de este, cuando se dispone a acceder a la zona. En el fondo, no será más que una advertencia, una temprana catarsis, para un hombre hastiado, en cuya vertiente vital, la película parece ‘pintar’ un Londres despojado del más mínimo glamour, de los Beatles, de las faldas de Mary Quant y, en cambio, extrañamente descrito, combinando la sinuosa y descriptiva cámara de un inspirado Martin Ritt, realzada por la excepcional iluminación en blanco y negro de Oswald Morris, y convirtiendo la primera mitad de THE SPY WHO CAME IN FROM THE COLD, en un extraño ‘paseo por Londres y en la antesala de la muerte’. Será el deambular de un hombre sin asideros emocionales. Del que desconocemos cualquier elemento de su pasado o relación sentimental, que durante mucho tiempo ha vivido, única y exclusivamente, el indigno, absurdo e inopinado mundo del espionaje. Una actividad alienante, entendida esta sin el más mínimo sentido del espectáculo, desprovista en el fondo de la más mínima lógica, siempre a cargo de las misiones que le ha encomendado Control (el siempre excelente Cyril Cusak), viviendo una vez más, otro juego de cajas chinas, encomendándose en un doble e incluso triple juego, y encubriendo su presteza a esa constante carambola, deambulando una personalidad hosca y desabrida, en la que su alcoholismo y carácter pendenciero, destacará por encima de todo. Sin embargo, y durante el desempeño de uno de sus efímeros trabajos -ayudante en una biblioteca-, conocerá a la amable Nan Perry (magnífica Claire Bloom), con la de manera inesperada congeniará, aunque ella sea una ferviente comunista y pacifista, y él siga apareciendo como un descreído en cualquiera de las crédulas trampas proporcionadas por la existencia. A partir de ese momento, y tras una pelea con un tendero, que le llevará brevemente a la cárcel -una estrategia preparada por Control-, Alec se prestará para contactar con unos enviados del otro lado del telón de acero, ejerciendo como enlace el extraño Ashe (un Michael Hordern en estado de gracia). Será todo ello, el resultado de un plan preparado de antemano, que permitirá desde las fuerzas británicas, eliminar a un reconocido espía inglés infiltrado en tierras orientales, que al parecer se ha cambiado de bando. A partir de ese momento, Leamas se insertará en una aventura en apariencia rutinaria, pero que, de manera paulatina, al margen de revestir un creciente peligro, no solo evidenciará el absurdo y lo inhumando del mundo del espionaje y, sobre todo, la insensibilidad de los gobiernos e instituciones que lo alientan, a modo de frío e inexpugnable tablero de ajedrez de las vanidades del poder. Más allá de eso, y ante la inesperada presencia de Nan en ese peligroso marco, hará aflorar en el espía británico, quizá por vez primera en su vida, una serie de sentimientos, tanto de protección como de auténtico cariño, hacia ella.

La primera mitad de la película de Martin Ritt es, sencillamente, admirable. Bajo una extraña cadencia, tan serena como ritual, asistimos a esa sucesión de las oscilaciones de carácter, y las propias rutinas del protagonista, en medio de un Londres casi fantasmal, dominada por la pesada aura de una vida urbana. Las estancias en los cafés, la rutina de la tienda en donde Alec escenificará una bravuconada, la grisura de los parques, la frialdad de la oficina de empleo, o el silencio de esa biblioteca que ordena volúmenes de extrañas temáticas, conforman a un contexto sencillamente desalentador, en donde solo aparecerá el oasis de la calidez de la inicial amistad y, poco después, la relación, establecida por la amable Nan. Todo ello, se describirá con una extraña serenidad, huyendo Martin Ritt de esa querencia por lo enfático, que debilitó buena parte de su obra. Hay en este larguísimo fragmento, una casi perfecta gradación entre lo cotidiano, lo sombrío, y lo existencial, transpirando sus imágenes un grado de desasosiego nunca subrayado y, por ello, dominado por un enorme grado de verdad cinematográfica.

Esa contundencia e intimismo emocional, justo es reconocer que desciende de nivel, una vez que Leamas inicia la misión encomendada y, sobre todo, se relaciona con la figura de Fielder -pese a la notable performance de Oscar Werner-. Es el momento en que la película abandona esa aura reflexiva y descriptiva al mismo tiempo, para insertarse en elementos de acción -más o menos eficaces- y otros discursivos -sobre todo las conversaciones de ambos personajes-, que deben situarse entre los menos valioso de una película, con todo, espléndida. Y ese cierto desequilibrio se plasmará en esa desasosegadora vista, en la que se pondrá al descubierto el sucio juego de falsedades y medias verdades que, en definitiva, supondrá el preludio de la catarsis, en la dolorosa nocturnidad del Muro de Berlín, entre la cual ni Nan ni, especialmente, Leamas, evidenciarán que no encuentran su lugar en el mundo. Casi como un sacrificio, en busca de una imposible redención, en medio de un entorno irrespirable, y cerrando el círculo, de esa mirada fría y desesperanzada a la condición humana, que es, en definitiva, THE SPY WHO CAME IN FROM THE COLD.

Calificación: 3’5