Dentro de esa máquina de ensoñaciones que denominamos séptimo arte, hay sentimientos que han sido plasmados con mayor o menor emotividad o sensibilidad… Sensaciones que han permitido que en esa mágica pantalla todos nos hayamos sentido aliviados, aterrorizados, emocionados o, simplemente, estupefactos. De toda esta gama siempre he considerado la más difícil aquella destinada a plasmar lo intangible. Aquello que nos resulta inexplicable y que no solo sobrepasa nuestro entendimiento, sino que incluso en ocasiones llega a bloquear las posibilidades de nuestros sentimientos. Me estoy refiriendo a esa búsqueda en la imagen de lo absoluto. Es esa batalla muy pocas veces lograda con contundencia en el fotograma de intentar atisbar ese infinito que nos rodea, esos destellos de luz sobre los cuales cada uno puede forjarse su propia concepción de la trascendencia, bien esta se adscriba a un sentido teísta, panteísta o incluso se diluya en la nada.

El lenguaje del cine fantástico es el código más adecuado para intentar llevar a cabo tan compleja plasmación. Sin embargo, creo que en muy pocas ocasiones se ha logrado expresar de una forma concluyente esa manifestación fílmica de la trascendencia y lo absoluto. Evocando ejemplos, estos se pueden reducir al magistral milagro de resurrección creado por Dreyer en ORDET (La palabra, 1955); al intento casi enfermizo del agnóstico Stanley Kubrick por encontrar un sentido a la existencia en la parte final de 2001: A SPACE ODYSSEY (2001: una odisea del espacio, 1968); o al momento en que Bruce Willis reconoce su mortalidad en THE SIXTH SENSE (El sexto sentido, 1999. M. Night Shyamalan). Podríamos señalar también proyectos frustrados como aquella batalla entre los muertos y los vivos que quedó en la mente del creyente Jacques Tourneur, o incluso las derivaciones que podrían plantear en cuanto a superación de la dimensión espacio/tiempo brindada por títulos tan excelentes como PORTRAIT OF JENNIE (Jennie, 1948. William Dieterle) o el casi desconocido THE LOST MOMENT Viviendo el pasado, 1947. Martin Gabel). Sin embargo, creo que en toda la historia del cine no ha habido un film que haya apostado de forma más rotunda y resuelta una búsqueda sobre las limitaciones del ser humano e incluso haya abierto una puerta abierta ante la esperanza sobre la trascendencia, que ese humilde título casi de serie B que lleva por título THE INCREDIBLE SHRINKING MAN (El increíble hombre menguante, 1957. Jack Arnold).

Revisando las imborrables imágenes de este film, no dejo de asombrarme que de las manos de un artesano como Jack Arnold pudiera surgir un diamante del calibre del título que comentamos ¿Como es posible que muchos de los grandes maestros del cine jamás hayan logrado una realización de esta envergadura? Porque -y lo digo ya abiertamente-, considero THE INCREDIBLE SHRINKING MAN no solo la obra cumbre del cine fantástico de todos los tiempos, sino que no dudaría en incluirla en cualquier relación de mis títulos favoritos. Tal es su capacidad de fascinación, de precisión en sus imágenes y de perfecta ejecución de su desarrollo como si se tratara de una tragedia griega que finalmente deviene en la que quizá considere la más impresionante conclusión que he tenido oportunidad de disfrutar como espectador. Retomando de nuevo el célebre y, si se me permite la digresión, un tanto sobrevalorado film de Kubrick, se dijo en el momento de su estreno y como tal tópico se viene sucediendo, que con dicha película nació la ciencia-ficción adulta para el cine. Aquellos que acuñaron esta afirmación, o no habían visto o, lo que es peor, jamás habían valorado la madurez, riesgo y perfección de esa obra maestra absoluta que comentamos, y que se erige como cima de entre la amplia producción del género en aquella década, en donde coexisten un núcleo de referencias notables, con lo pocos exponentes de escasa enjundia. Lo mejor de todo, es que esa obra cumbre se levanta sobre el rasgo más noble del que podría surgir: la sencillez.

Antes de entrar en su análisis, conviene situar la gestación y la propia existencia de un proyecto -que contó con un coste de 700.000 dólares, y recaudó en apenas dos meses unos cuatro millones de dólares-, emergida en un estudio como la Universal, bajo la égida de ese curioso productor llamado Albert Zugsmith. Estamos en 1957, un año y una época en la que el influjo de la televisión se hace notar en todas las productoras, y en dicha major esa referencia no es menos importante. Es por ello que en ese periodo concreto el conjunto de su producción se encuentra dividido por –entre otros- la serie de melodramas que –producidos por Ross Hunter- dirigirá el gran Douglas Sirk, al margen de otros nombres de menor entidad. Serán films rodados inicialmente en blanco y negro, pero muy pronto acogerán el inolvidable color de Russell Metty y constituirán un éxito de público, legando entre ellos algunos verdaderos clásicos.

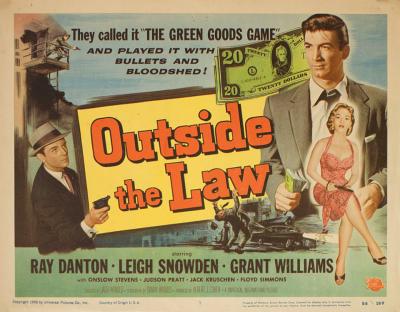

Junto a ellos convivirá la serie B de dicho estudio –en la que también participará de alguna manera Sirk con su trágica THE TARNISHED ANGELS (Ángeles sin brillo, 1957) -. Es en ese contexto donde hay que incluir la labor de producción de Zugsmith, de la que surgen dos obras cumbres de modo paralelo: TOUCH OF EVIL (Sed de mal, 1957. Orson Welles) y la que centra estas líneas. Apenas tres años después ese díptico tendrá un complemento rotundo con la mítica PSYCHO (Psicosis, 1960. Alfred Hitchcock) –en esta ocasión sin la aportación de Zugsmith-. En ambos casos nos encontramos con cintas extremas, todas ellas rodadas en blanco y negro. La primera de ellas es prácticamente el último grito agónico del noir americano, intentaré razonar a continuación la significación del film de Arnold, mientras que PSYCHO marca un antes y un después en la historia del cine, al margen de adaptar de forma ejemplar un lenguaje cinematográfico ya ensayado previamente en la televisión –y que excede el ámbito de los realizadores que forjaron la conocida generación del mismo nombre-. En ambos casos considero que nos encontramos con tres obras maestras absolutas del cine, tres exorcismos de distinta índole, extremos que ahí están en la justificada mitología de los aficionados. Sin embargo, y esta es la singularidad y grandeza de la imagen, me permitirán que resalte la realizada por ese sencillo hombre de cine llamado Jack Arnold, que en un momento de extraordinaria inspiración legó todo un tratado de metafísica y una excepcional lección a la hora de mostrar como lo fantástico está dentro de nosotros mismos, en el que mucho tuvo que ver la novela que sirvió de base a la misma, que contiene la esencia de la visión del fantastique latente en la obra del novelista Richard Matheson.

Al intentar buscar las cualidades de THE INCREDIBLE SHRINKING MAN, en líneas generales creo que todos coincidiremos en diversas vertientes. Sin embargo, me van a permitir que subraye algunos elementos que en su combinación permitieron que aflorara su carácter inclasificable junto a su condición de obra maestra. Es probable que al contemplarla por vez primera no podamos percibir el magma de sus inagotables sugerencias. Su discurrir se inicia con un hermoso solo de trompeta de tono elegíaco que remite a los modos del cine negro, y la advertencia de un cierto tono de tragedia. De inmediato, la voz en off del propio protagonista –Scott Carey (Grant Williams, desarrollando un excelente trabajo en el que se combina la potenciación de su aparente opacidad expresiva, para ir incidiendo en la fuerza de su expresión física)- nos induce a ello –aunque poco a poco nos demos cuenta que su propia existencia no deja de inducir a ese final tan esperanzador como sobrecogedor que nos propone Arnold-. Sus minutos iniciales remiten de forma clara al modo de producción de la Universal. Por momentos parece que nos encontremos ante el inicio de un melodrama de Douglas Sirk. Después de la primera inquietante secuencia en el barco –precedida de un diálogo banal que nos demuestra un matrimonio americano medio en apariencia ideal pero en el fondo carente de pasión-, ante nuestros ojos se desarrolla durante pocos minutos la clásica iconografía del American Way of Life mostrado por el cine en aquellos años –especialmente por el propio estudio en sus melodramas-; vida cómoda, guapos esposos, reparto de leche –ya se anuncia la posterior amenaza de ese gato en apariencia encantador-... En definitiva, ya tenemos el marco. De forma insólita, en muy pocos planos y de forma concisa, Arnold consigue plasmar una demoledora radiografía. Retengamos ese como el primer elemento transgresor de la película.

El segundo adquirirá mayor protagonismo conforme vaya avanzando su metraje en su estructura de thriller, que de forma paulatina irá adquiriendo un carácter angustioso. En todo momento, THE INCREDIBLE SHRINKING MAN transmite una extraña sensación de incomodidad, quizá debida al resultarnos tan cercanos los personajes, no tanto por los estereotipos que encarnan, sino por sernos tan familiares en tantas y tantas realizaciones hollywoodienses. Y es que un elemento importante que propone esta obra es una diáfana reflexión sobre la relatividad de las cosas. Este planteamiento va unido al nudo argumental central, pero al mismo se unen diversos detalles no menos interesantes, y algunos de ellos incluso disolventes –el débil carácter inicial del marido ¿sutil crítica al matriarcado americano?-, que irá fortaleciéndose en la contundencia de su personalidad según va menguando; la amenaza que muy pronto proporcionará ese gato (emblema de convivencia doméstica). En definitiva, nada en sus fotogramas deviene gratuito. Cualquier elemento o sugerencia que nos pueda parecer leve, tiene su concatenación causa/efecto a lo largo del metraje.

En su ajustada duración de apenas ochenta minutos, THE INCREDIBLE SHRINKING MAN se dispone en una estructura de cuarenta escenas, realizadas y montadas de forma admirable, puesto que en todo momento sigue una concatenación de secuencia de tensión seguida de otra en la que el protagonista –y con él, el espectador– tiene un leve descanso o incluso elemento de esperanza en esa extraña mutación que poco a poco lo va convirtiendo en un ser diminuto. Ocioso es recordar los episodios que, cada vez con menor duración, van angustiando y variando las perspectivas que hasta entonces se convertían familiares en la vida diaria de nuestro protagonista. Será sin embargo hasta su caída al sótano –subrayada con un amenazador picado-, cuando realmente la odisea de Scott Carey adquiera unos matices ya irresolubles. Con enorme sentido drmático, Arnold efectuó el storyboard de cada una de las secuencias del film, ordenando la realización de una serie de decorados en perspectiva, que se erigieron en la piedra angular de la credibilidad que a nivel puramente artesanal sigue manteniendo la película. No será sin embargo ese su mayor atractivo. Por el contrario, a partir de esa caída de Carey, el ritmo que hasta entonces se había realizado con un montaje más cotidiano, se irá relajando, como si las desventuras del protagonista por lograr sobrevivir de una situación que ya, a partir de ese momento, suponen la entrada de otro mundo, permitan a Arnold utilizar un minimalismo de prodigioso impacto. Será prácticamente un tercio del metraje, en que observaremos por un lado el reto de suponer una apuesta por las propiedades de la imagen –no existen diálogos, y solo en ocasiones escucharemos las reflexiones en off de su protagonista-. Serán minutos en los que la cámara del realizador logra extraer todo su potencial de angustia. En definitiva, supondrán los últimos y más elevados peldaños de esa arriesgada estructura dramática propuesta –un elemento en el que creo que nadie se ha detenido hasta el momento-, que contrasta y complementa narrativamente la insólita vivencia de Carey. Es decir, cuanto más reducido se encuentra su tamaño, mayor es la intensidad y duración con la que sus imágenes muestran su odisea, que tendrá su culmen físico en la lucha contra la araña que marcará esa demostración de la superioridad del ser humano sobre el resto de animales, haciéndonos entrar en esos minutos finales, en donde el ser humano más pequeño, mutará en una nueva visión de su propia existencia, e incluso podemos intuir en ese despertar como una auténtica “resurrección” con ecos místicos cercanos a la figura de Cristo.

Y es en ese fragmento, donde el film de Arnold adquiere bajo mi punto de vista el calificativo de sublime –y para ello, recomiendo enfervorizadamente al lector que al menos esos instantes los contemple en versión original subtitulada, ya que en su doblaje español se adultera su hermoso tema musical de fondo-. Es la apuesta directa de su director por el encuentro de Carey con la trascendencia –contradiciendo en principio lo dispuesto en la novela original de Richard Matheson, aunque no dudo que años después este aceptara la misma dentro de la implicación mística expuesta con posterioridad en su obra literaria-. Desde la aparición del protagonista de la reja, accediendo al exterior de una naturaleza que para él supone otro universo, sus diálogos, la belleza del tema musical elegido, y una simple concatenación final de cinco planos que finalizan con el del cosmos, ejerce una sensación de emoción, de extraña, sobrecogedora y al mismo tiempo esperanzadora conclusión, que culminará con ese diálogo final casi desgarrador de su protagonista, convertido en un simple átomo pero provisto de su conciencia intacta –auque despojada de cualquier ligazón o recuerdo a su existencia terrena-: “Para Dios el cero no existe. Yo sigo existiendo”. Se puede hablar de los conflictos que el guionista Matheson mantuvo con el realizador sobre los cambios de este final en el que el director aportada por una opción teísta, pero no puedo dejar de señalar que para este humilde firmante, se erige como el más sobrecogedor que jamás he contemplado en la pantalla, y cuyo reiterado visionado no hace más que confirmar en como con tal sencillez de elementos, concluye en unos de los instantes más estremecedores jamás generados por el cine.

Calificación: 5