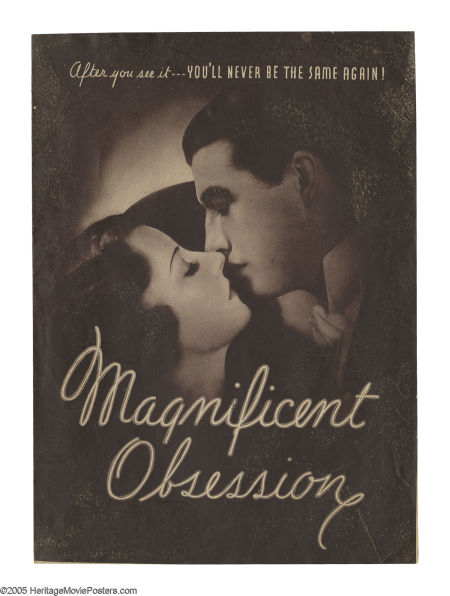

MAGNIFICENT OBSESSION (1935, John M. Stahl) Sublime obsesión

No se puede entender la consolidación del melodrama cinematográfico norteamericano en los años 30, sin las aportaciones de nombres como King Vidor, Frank Borzage, John Cromwell, William Wyler, George Cukor, Leo McCarey… y también John M. Stahl. El paso del tiempo no ha permitido obrar con la suficiente generosidad a la hora de redescubrir la obra de este cineasta de decisiva influencia tanto en la década que comentamos como durante la siguiente. Y es que no es fácil encontrar reposiciones, pases televisivos o cualquier otra iniciativa que permita acercarse a su cine. De hecho, he de confesar, que hasta el momento solo conservo el recuerdo de la visión de la casi mítica LEAVE HER TO HEAVEN (Que el cielo la juzgue, 1945) –y eso, intentando permanecer al tanto en la búsqueda de emisiones y ediciones de títulos suyos-. Aunque sea de forma parcial, la valiente iniciativa que ha permitido la edición de dos de sus títulos más conocidos en DVD, al menos nos facilitará acercarnos a un cine, que me atrevo a aventurar sigue teniendo una notable vigencia en nuestros días. Y es que curiosamente, lo más comentado de ellos, fue precisamente el que algunos de sus títulos más taquilleros en los años treinta, fueran revisitados también en el seno de la Universal, por otro de los grandes exponentes del género en los años cincuenta; Douglas Sirk.

Bueno es que podamos acercarnos a la obra de Stahl, artífice de más de cuarenta títulos desde pleno cine mudo, aunque lo más valioso de ese acercamiento parcial, es permitirnos constatar la perdurabilidad de los métodos y las formas cinematográficas puestas en práctica por el cineasta. Un ejemplo de ello lo supone MAGNIFICENT OBSESSION (Sublime obsesión, 1935), un título valioso en la medida que compararlo con el remake que Sirk propició poco menos de dos décadas después, nos permite comprobar como partiendo de la misma base –además cuestionable en sus aparentes carácterísticas-, se pueden lograr sendos magníficos resultados… siendo estos además totalmente opuestos. No es este el espacio para analizar las excelencias del film de Sirk –que en sí mismo representa la sublimación del barroquismo y las posibilidades visuales e incluso sensuales emanadas por el melodrama en un periodo muy concreto del cine de Hollywood-, pero sí lo es para acercarnos al referente que en el 1935 llevó a la pantalla John M- Stahl, a partir de la misticista novela de Lloyd C. Douglas.

Conocida argumentalmente por los aficionados, MAGNIFICENT OBSESSION relata la azarosa andadura del millonario Bob Merrick (Robert Taylor), un joven de acomodada familia caracterizado por su irresponsabilidad. De forma indirecta ha sido el causante de la muerte del dr. Hudson, lo que le llevará a un progresivo acercamiento hacia su viuda –Helen (Irene Dunne)-, a la cual indirectamente provoca que se quede ciega por medio de un accidente fortuíto. De forma paralela, Merrick ha tenido conocimiento del extraño modo de vida que sobrellevaba el Dr. Hudson, y que le hacía ganar en personalidad y riqueza espitirual mediante la puesta en práctica de un abnegado espíritu de generosidad. Un viejo amigo del fallecido hará partícipe a Merrick de este planteamiento, que el joven pondrá en práctica una vez se acerque de nuevo a la invidente. Esta relación irá acompañada por una constante capacidad de entrega al entorno de Helen, hasta incluso propiciar un encuentro con oftalmólogos que pudieran devolverle la vista. El intento será infructuoso, y aunque llevará a afianzar la relación que se mantiene entre Helen y Bob –que incluso descubre ante ella la verdadera identidad que le había escondido-, forzará a que la viuda desaparezca de su entorno habitual para evitar que Merrick la fuerce a casarse con él, puesto que piensa que le ha ofrecido esta unión por compasión. Los años pasan, y Merrick se convierte en un reconocido especialista oftalmólogo. Regresa a Estados Unidos absolutamente prestigiado pero en el fondo marcado y abatido por no haber podido encontrar a Helen después de varios años. Sin embargo, el destino le permitirá reencontrarse con el veterano escultor que en el pasado le llevó a acceder a la senda de la generosidad y la entrega, uniéndose con su amada y devolverle aquello que accidentalmente le quitó; la vista.

Es indudable, que el folletín judeocristiano que planteaba Douglas, quizá se plegaba de forma más adecuada para la subversión que, a través del exceso, la sublimación visual y la riqueza de la puesta en escena, planteó Douglas Sirk con su recargada versión de 1954, que logró al mismo tiempo conmover los corazones de las féminas de la época, colmar los deseos de la Universal a través del equipo de producción que comandaba Ross Hunter, y del mismo modo consagrarlo como uno de los más valiosos especialistas del género –algo que ya había manifestado, aunque con menor intensidad, en su trayectoria precedente-. Pero conviene hacer un ejercicio de memoria, y recordar que ya en el momento del estreno de la versión de Stahl –en 1935-, el triunfo acompañó la apuesta del mismo estudio entonces comandado por Carl Leammle. Más allá de la circunstancia concreta de su éxito comercial y crítico, su visionado me ha resultado sorprendente en la medida que demuestra una personalidad muy definida, caracterizada en una puesta en escena sobria, desapasionada, ausente de subrayados musicales –apenas unos pocos momentos en los que destaca el aura de felicidad de los amantes-, y al mismo tiempo carente de cualquier atisbo de teatralidad; un lastre que aún entonces caracterizaba incluso las muestras más logradas del género en aquellos años.

En este sentido y desde el primer momento –la manera en la que Helen se encuentra con su hijastra, y el modo que tienen de conocer la muerte del Dr. Hudson-, el realizador apuesta por una realización sencilla, basada en una extrema sobriedad en los movimientos de cámara, en la ausencia de cualquier énfasis en su narrativa y, por otro lado, incorporando determinados elementos de índole humorística, bastante cercanos al slapstick mudo en la vertiente del slow burn –las travesuras de Merrick cuando escapa del hospital en el que está internado, la secuencia en la que el acompañante de Bob se queda una noche en una zanja junto al cementerio, o la borrachera de Bob en su encuentro con el escultor que cambiará su vida-. Todo ello confluye en una narrativa pausada pero jamás estática, sencilla y sincera, basada en el gesto y la labor de los actores, aunque jamás en su aparente intensidad. Todo se muestra con deliberada falta de énfasis, con secuencias independientes que funden en negro dejando entre ellas notables espacios temporales y elipsis que en algunos de sus momentos encubren emotividad y más acontecimientos de los que realmente muestran sus secuencias. Los modos cinematográficos –no puedo hablar de estilo al no haber podido contemplar más obras suyas de este periodo- del cineasta, se basan en una mirada aparentemente distante, pero indudablemente sincera y finalmente emotiva, que trabaja con inicial ligereza la intensidad del intérprete. Y en este terreno hay que destacar la fuerza de la labor de una Irene Dunne, que puede calificarse sin duda como una de las reinas del género en esta década, pero con ella destaca la frescura y la galanura de un Robert Taylor que puede que jamás en su juventud se mostrara tan eficaz.

Con todos estos elementos, con esta distancia que finalmente revela una mirada personal, con ese filtro de sentimientos que poco a poco va revelando su verdadero rostro, Stahl irá adentrándose en la emotividad de su historia, que se muestra en toda su plenitud en una larga secuencia que puede sin duda ubicarse entre las mejores páginas del género en dicha década. Me estoy refiriendo a aquella desarrollada en Paris en la que Helen está desolada tras comprobar la irreversibilidad de su ceguera. A solas, decide abrir el balcón con la evidente intención de suicidarse. En ese momento se abre la puerta de su habitación y penetra de nuevo Bob –entonces aún bajo la denominación de rr. Roberts-. Ella se alegra de esta inesperada aparición y queda conmovida por el arrobo que le muestra el joven. La secuencia se torna emotiva y adquiere toda su intensidad cuando Joyce, la hijastra de la invidente -que despreciaba y desconfiaba de Merrick-, contempla sin que él lo advierta la sinceridad de su actitud, algo que este le agradece, antes de pasear con Helen y pasar ambos una noche inolvidable en la que le explica todos los pormenores de la ciudad, descubriendo ante ella su auténtica identidad –cosa que Helen en el fondo intuía- y pedirla en matrimonio. Los momentos de la velada parisina de ambos tienen el sello del mejor cine romántico, y solo podremos hasta la conclusión del film, alcanzar hasta un fragmento de similar intensidad, como es el encuentro de ambos tras la operación que Merrick formula a su amada. Pero es incluso en ese instante tan definitorio, cuando queda clara la postura de Stahl ante su obra; sobriedad, durabilidad del plano y contención narrativa, al servicio de un instante de felicidad compartida que es mostrado con tanta desnudez como conmovedora eficacia. Un título francamente magnífico, que me invita a intentar proseguir el difícil sendero de acercarme a la obra de su artífice.

Calificación: 3’5

1 comentario

Corso -