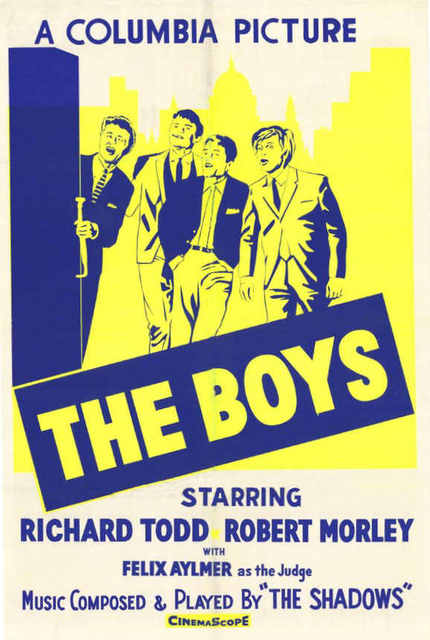

THE BOYS (1962, Sidney J. Furie)

Aunque con anterioridad ya había probado armas dentro del terreno de la dirección, en productos de supuesto escaso calado, lo cierto es que el canadiense Sidney J. Furie empieza a despuntar en su filmografía dentro de la cinematografía británica una vez llegado el florecimiento de la década de los sesenta. Dentro de ese limitado punto de interés, THE BOYS (1962) –jamás estrenada comercialmente en nuestro país-, se encuentra tras THE YOUNG ONES (Los años jóvenes, 1961) –una comedia musical protagonizada Cliff Richard de la que recuerdo un lejanísimo pero grato recuerdo- y THE LEATHER BOYS (1963) –una singular visión de una relación con tintes homosexuales, desarrollada dentro del ámbito de los Teddy Bikers-, que sigo considerando de lejos su mejor película. Poco después llegaría el inesperado éxito de THE IPCRESS FILE (Ipcress, 1965), desarrollándose con posterioridad su carrera dentro de unos senderos tan irregulares como, en su mayor arte, decepcionantes. Pues bien, esta misma decepción es la que finalmente me ha invadido al contemplar una película de la que esperaba bastante, y que de manera paulatina se va diluyendo por el sendero de la incapacidad de profundizar no solo en el terreno dramático que esgrime -los prejuicios de la sociedad británica de la época ofrece en torno a esa juventud rebelde que ejemplifican los denominados Teddy Boys-, sino sobre todo al fracasar casi de manera estrepitosa en aquello que acertaba casi por completo la posterior y mencionada THE LEATHER BOYS; la sensibilidad y credibilidad en la psicología de los personajes sobre los que se centra la acción.

THE BOYS se inicia de manera solemne, con esos planos en picado punteados por unos atractivos títulos de crédito, describiendo la disposición de la sala de juicios en una audiencia londinense. La descripción de la salida de los representantes de la ley –con sus togas y elementos tradicionales-, la salida de los cuatro acusados, el proceso de jura de los componentes del jurado… Parece que nos dispongamos a asistir a una muestra distinguida del cine de juicios, aunque muy pronto ese adjetivo se desprenda a la hora de calificar el epicentro de esta fallida película de Furie. En esencia, su propuesta dramática –responsabilidad de Stuart Douglass-, se centra en la vista contra cuatro jóvenes Teddy Boys, acusados del asesinato de un viejo guarda de un garaje, con la intención frustrada de robar una caja de cien libras, que en realidad se redujo a unos pocos peniques. Estos son Stan (Dudley Sutton), Billy (Ronald Lacey), Ginger (Tony Garnett) y Barney (Jess Conrad) –el más coqueto y atractivo del grupo; atención al detalle del cepillado de sus nuevos botines de cuero, en el interior de su limitada vivienda-, los componentes de una pandilla en la que se frecuentan tanto las gamberradas, como una nada solapada sensación de rebeldía contra un entorno obrero hostil. Es ese, quizá, uno de los aspectos que aún perviven en el conjunto de la película, aunque bien es cierto que en aquel 1962, numerosas muestras del Free Cinema inglés ya habían manifestado con mayor rigor dicha rebeldía de la juventud inglesa. La primera media hora del film –en el que de entrada se aprecia un exceso de duración para lo que realmente cuenta-, se reduce a la sucesión de valoraciones de los testigos de la acusación, a los que interrogará el fiscal Víctor Webster (un muy solvente Richard Todd), siendo contrapuestos por la reversión de los testimonios que, en la mayor parte de los casos, ofrecerá el astuto y experimentado defensor Montgomery (el siempre excelente Robert Morley), mientras el juez (Félix Aylmer) aparenta asistir con desapego a la causa. En esa media hora larga, se desaprovecha la ocasión para asistir a una mirada reveladora en torno a la relatividad de la percepción humana, asistiendo en su lugar a una rutinaria sucesión de testimonios, que ya nos predisponen a vislumbrar la rutina que presidirá el conjunto del relato.

Y es que en realidad, aún contando con una secuencia central en la que Montgomery reproche a sus acusados la torpeza de sus actuaciones –pese a su experiencia, en la vista ha quedado claro que se trata de unos gamberros de clase proletaria-, poco después THE BOYS se centrará en el relato de los propios acusados. Será una oportunidad para comprobar su contexto vital, la sensación colectiva de ser muchachos rebeldes contra un entorno en el que aún prolifera una mirada clasista y puritana. Sin embargo, pese a la pertinencia en la descripción de exteriores urbanos –a lo que ayudará de manera muy especial la notable fotografía en blanco y negro de Gerald Hibbs-, a la corrección general de sus jóvenes intérpretes, uno tiene la extraña sensación de asistir a un apagado refrito de las muestras de ese ya señalado Free Cinema, que estaba a punto de evolucionar a las muestras del Swinging London, contemplando una especie de versión british del RASHOMON de Akira Kurosawa –la visión dispar y complementaria al mismo tiempo, de cada uno de los encausados sobre las circunstancias que los han llevado hasta el banquillo-. Lo que en última instancia proporciona a THE BOYS una sensación de rutina, es por un lado la sensación de déjà vu que ofrece su enunciado dramático y, sobre todo, la reiteración en el formulismo de dichos testimonios, que proporcionan al conjunto esa nada positiva sensación de reiteración. Cierto es que en su tramo final, el propio fiscal llegará a poner en duda la propia solvencia de su actuación, llegando a asumir los planteamientos que les han ofrecido los cuatro encausados, y viendo en torno a ellos la sensación de erigirse en víctimas de los prejuicios de esa sociedad inglesa todavía escasamente vulnerable para una renovación generacional que de todos modos se antojaba inapelable –aunque en la película tenga una casi ridícula presencia en ese joven sacerdote de aspecto moderno que el defensor esgrimirá como referencia para no fiarse de las apariencias que han argumentado todos los testigos de la acusación-. Es en esos últimos minutos, donde THE BOYS propone un giro sorprendente –que no revelaré, en atención a sus posibles espectadores-, que ciertamente deja entrever ese probable interés que el conjunto del relato podría haber propuesto, pero que poco puede hacer ya para otorgar a la película una dimensión que se le ha escapado en su dilatado metraje previo. Queda, eso si, la mirada por un Londres nocturno, húmedo y poco apetecible, en el que nuestros protagonistas deambulan casi como auténticos fantasmas, ya que sus gamberradas y acciones más o menos reprobables, no adquieren ni de lejos, la hondura que podrían manifestar los tan indeseables como patéticos asesinos de la muy posterior IN COLD BLOOD (A sangre fría, 1967. Richard Brooks), a partir de la novela de Truman Capote.

Pese a la verdadera decepción que me ha producido el film de Furie –sobre todo a partir de las expectativas que me hacían intuir su título posterior-, no dejaría de quedarme con un aspecto muy puntual, que en momentos parece adquirir vida propia en medio del formulismo del relato. Me refiero a la extraña complicidad establecida entre fiscal y defensor, esgrimiendo ambos un transparente juego de “trucos” jurídicos, que son expuestos en la pantalla con la especial sintonía de sus intérpretes. Será una oportunidad para ofrecer ciertos apuntes irónicos –sobre todo por parte de Morley-, en una película desaprovechada, que cabría incluir dentro del aluvión paralelo a la riqueza que el cine británico desprendió en aquel periodo inolvidable.

Calificación: 1’5

0 comentarios