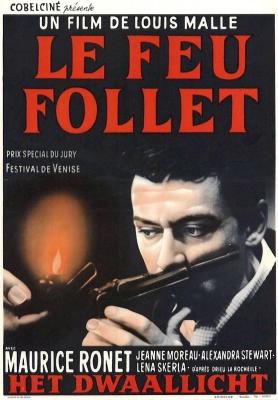

LE FEU FOLLET (1963, Louis Malle) El fuego fatuo

Han transcurrido ya seis décadas, y la valoración de los nuevos cines europeos ha ido oscilando. Entre ellas, la generada por la Nouvelle Vague francesa. Sin embargo, contra toda fluctuación de modas y estéticas, determinados títulos no solo han sobrevivido al discurrir del tiempo, sino que encima lo hacen, erigiéndose en verdaderas singularidades. En auténticos puntos sin retorno, películas que supieron desafiar toda convención, demostrando que el hecho cinematográfico, está abierto a miradas personales y contrapuestas. LE FEU FOLLET (El fuego fatuo, 1963) es, sin duda, uno de dichos ejemplos, apareciendo, además, como el título quizá más prestigioso, de un realizador tan ecléctico e inclasificable, como fue Louis Malle.

En esta ocasión, en pleno contexto de la ya señalada Nouvelle Vague, Malle optó por dar vida un relato minimalista, actualizando y adaptando -sin acreditar-, el mundo sombrío y torturado, emanado de la novela del controvertido Pierre Drieu La Rochelle. Una novela escrita en 1931, pocos años antes de su filiación fascista, tomando como base la figura de un amigo suyo, el poeta Jacques Rigaud. Ello da pie a un relato triste, dominado por la fuerte y al mismo tiempo melancólica personalidad, que le brinda la iluminación en blanco y negro de Ghislain Cloquet, y la circunstancia de estar delimitada su leve base argumental, en el radio de acción de apenas 24 horas. En realidad, la película se centra en la mirada, la descripción, y las leves pero reveladoras vivencias, protagonizadas por Alain Leroy (un Maurice Ronet, en el papel de su vida), un hombre aún joven, que se encuentra en su último día de existencia, tras unos meses ingresado en una residencia, ubicada en Versalles, al objeto de poder dejar atrás su dependencia del alcohol. Con celeridad, en los primeros instantes -en los que Leroy hace el amor de manera casi catatónica, con una joven amante-, iremos vislumbrando el hieratismo que preside, en apariencia, la personalidad y el comportamiento de nuestro protagonista. Con una puesta en escena, dominada por su atonalidad, por su desdramatización, plasmando casi en una idea cada plano, o en la precisión de los diálogos, descubriremos que Alain se encuentra casado, aunque está separado de su mujer, que reside en Nueva York. Con la precisión de la cámara de Malle, bien ayudado por el montaje de Suzanne Baron, uno de los grandes aciertos de LE FEU FOLLET, reside en esa cadencia. En esa capacidad de hacer transmitir al espectador, ese torturado mundo interior de su protagonista. Alguien aún revestido de enrome encanto, pero del que todos los que lo contemplan, no dejarán de subrayar su decadencia.

Así pues, la película discurre con tanta serenidad como precisión. A modo de pequeños meandros. De constantes pinceladas, que ayudan por un lado a crear esa buscada temperatura triste y desesperanzada, pero al mismo tiempo, a través de sencillos y cotidianos episodios, en los cuales, de manera creciente, se irá vislumbrando esa condición de muerto en vida, que representa su protagonista. Es cierto que, en aquellos años, esas crónicas existenciales, tuvieron una notable expresión en los cines de la época, pero no es menor perceptible, que el film de Malle adquiere en este contexto, una personalidad propia. Lo hará desde su primer tramo, descrito en el interior de esa un tanto anticuada y sombría residencia. También, tras ese inicio, en el que la figura catatónica de Leroy, hará el amor por última vez con una amante, que le intentará aconsejar sobre su futuro, al tiempo que saldará con él una antigua deuda de juego. Así pues, las secuencias descritas en dicha residencia, irán proporcionando al espectador las suficientes pistas, en torno a las intenciones del protagonista. Esos recortes de prensa en torno a crímenes y accidentes -uno de ellos, destacando la figura de la suicida Marilyn Monroe-. Los leves comentarios del propio comentarista –“la vida pasa demasiado lenta para mí”, llegará a afirmar-, sus gestos, sus miradas, la aparición de esa pistola que guarda en su maletín, la inutilidad del contacto con el doctor de la residencia, hasta que llegue el comentario que anunciará -para sí mismo- su definitiva intención; “Mañana me voy a matar”.

En una película que va ‘de dentro a afuera’, LE FEU FOLLET cobra otro aire, cuando su protagonista abandone por un día esas opresivas instalaciones, y se traslade hasta Paris. Será la oportunidad para acercarse a una serie de amigos, de los cuales ha carecido de contacto durante cierto tiempo. Ello supondrá exteriorizar la película y hacerlo, además, sin dejar de plasmar dicho reencuentro, desde el prisma de Leroy. Ello permitirá un hecho a mi juicio especialmente remarcable en esta película, como es articular ciertos postulados estéticos de la Nouvelle Vague, al servicio de esa mirada personal y desencantada. Es por ello, que los exteriores urbanos del film de Malle, aparezcan revestidos de una extraña pátina de alienación. La plasmación de rituales y acciones cotidianas -el circular de los coches, las evoluciones de los peatones, el rito del aperitivo en las terrazas, la temperatura humana de los mercados-, adquieren en esta ocasión un protagonismo propio, casi revulsivo, al estar mediatizados por la mirada de ese hombre, que lleva ya la cercanía de su casi inminente muerte, marcada en su rostro. Esa visita a la capital, servirá para reencontrarse con viejos amigos, recalando en un hotel que frecuentó en el pasado, donde conversará con un barman, que tentará involuntariamente a nuestro protagonista, al ofrecerle el coctel habitual que le preparara durante reiteradas ocasiones en el pasado, y que Leroy declinará tomar.

En su reencuentro con antiguos compañeros, destacará el intento de hacerle desistir de su decisión de abandonar el mundo, por parte de un escritor de temas egipcios, ante quien finalmente nuestro protagonista revelará la inutilidad de sus razones, en unos instantes descritos en un paseo por exteriores parisinos, revestidos de una infrecuente sinceridad. Más breve será su encuentro con dos antiguos camaradas, enfrascados aún en una lucha comunista, que Alain les hará ver, resulta ya del todo inútil. También se reencontrará con una pintora arruinada, vieja amiga suya -encarnada por Jeanne Moreau-, a la que la sinceridad de su trazado, y su interacción con Leroy, acabará por deslizarse en la única secuencia del relato, que a mi modo de ver incurre en una molesta aura discursiva, describiendo una serie de artistas de ridículas ínfulas, que se encuentran reunidos en la desvencijada vivienda de esta. Será un riesgo -el de recaer en matices retóricos-, del que se librará la última visita del protagonista, tras sufrir las consecuencias de su primer trago -un fuerte dolor en el estómago-, y la inclemencia de una lluvia. Alain será recibido y ayudado en la mansión de un matrimonio de sinceros amigos suyos, el formado por Cyril (Jacques Sereys) y Solange (la fascinante Alexandra Stewart). Una pareja acaudalada, que vivirá una cena al más alto nivel, en la que Leroy será invitado. Allí no dejará de enfrentarse hacia un exhibicionista intelectual, con el que Solange no deja de coquetear, abandonando finalmente la mansión para retornar a su habitación en la residencia de Versalles.

Serán estos últimos minutos, el inicio de un auténtico ritual para el casi inminente suicida. Pagará a la enfermera para que le dejen tranquilo unas horas, recogiendo con parsimonia los elementos, fotografías, enseres, que hasta entonces ha ido desperdigando por las estancias. Como si se produjera una voluntaria retirada de cualquiera de los vestigios que podrían definir su carácter. Hay mucho de ritual. De destino internamente buscado. De liberación de un ser sensible, que no ha logrado su acomodo en el mundo que le rodeaba pese a, en apariencia, poseer todo aquello que le hubiera proporcionado, de manera superficial, éxito y placer en la misma. En una película, abrumadoramente dominada por la presencia, el trasluz y el sentimiento íntimo de su protagonista -apenas detecté dos pequeñas secuencias, en las que no se encuentra presente en su discurrir-. Un hombre que no supo detectar el afecto ni darlo. Que comprobó en todo momento, como esa existencia que todos lo han dicho que era maravillosa, para él ha discurrido, como si fuera algo ajeno. Algo imperceptible, como fuente de sentimientos y emociones. Ello le hará ver que no hay lugar para él en el día a día. Nada bueno ni nada malo. En definitiva, la completa ausencia de esas enormes contradicciones, que proporcionan el contraste de la realidad. Y en mitad de los años sesenta, cuando aún florecía en la sociedad europea de su tiempo, un fuerte rasgo de optimismo, apareció esta obra sombría y a contracorriente, que además de su dolorosa efectividad, avanzaba oscuros senderos en torno a la evolución inmediata de la sociedad occidental. Lo hizo de manera intimista, delicada. Acertando al seguir un sendero personal, utilizando y desmarcándose al mismo tiempo, de los rasgos y estilemas del cine de su tiempo.

Calificación: 3’5

0 comentarios