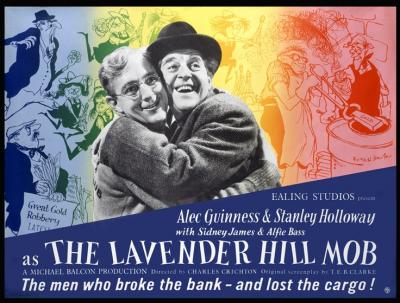

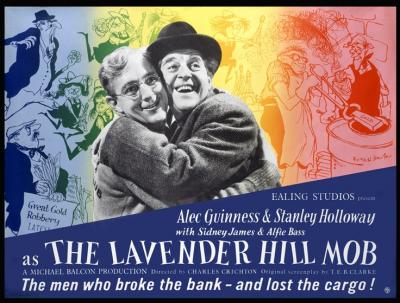

THE LAVENDER HILL MOB (Oro en barras, 1951) es, sin lugar a duda, una de las comedias más celebradas, surgidas en los Estudios Ealing. Y lo es, fundamentalmente, por haber logrado aunar en su conjunto, una impecable simbiosis en los elementos que dieron fruto su resultado. Desde la entrega que manifiesta su realizador, Charles Crichton, unido a la inventiva del guion de T. E. B. Clarke, la excelencia de su reparto, la fuerza expresiva de su iluminación en blanco y negro, la pertinencia del montaje del posterior realizador Seth Holt o la inspirada y evocadora partitura de George Auric. Todo ello confluye en una película rodada en auténtico estado de gracia, a la que solo le perjudica ligeramente, el matiz moralista de su inesperada conclusión. Y es que, digámoslo ya, nos encontramos con una de las comedias, que dentro de aquel célebre estudio, apostaban por un planteamiento claramente transgresor -un poco como lo que habría brindado un par de años antes, el Alexander Mackendrick de WHISKY GALORE! (Whisky a gogo, 1949)-.

La película se inicia en plena Centroamérica, donde un ocioso Holland (pletórico Alec Guinness), relata a un anónimo interlocutor en un frecuentado café, la acomodada vida que sobrelleva, mientras es felicitado por algunos de los clientes presentes, por una fiesta realizada recientemente -y podamos comprobar a una jovencísima Audrey Hepburn, ejerciendo como cerillera-. Su relato, nos introducirá a un extenso flashback, que se prolongará a la casi totalidad del relato, y que nos trasladará a la grisura de su vida previa, ejerciendo durante dos décadas como supervisor de los lingotes de oro que se vienen fundiendo, para fortalecer los fondos del Banco de Inglaterra. Con tanta seguridad como rutina, nuestro protagonista supervisará los traslados, con la precisión de un entomólogo, evitando que la más mínima brizna de ese oro, escape a su destino prefijado, sin saber el poco aprecio que sus superiores tienen a su entrega -su inmediato jefe, solo valorará de él “que es honrado”-. Sin embargo, en su interior siempre se encontrará presente la posibilidad de robar uno de dichos cargamentos, aunque teniendo siempre presente la casi insuperable dificultad de dar salida a los lingotes en Inglaterra, ha permitido que su intención quede aparcada de manera perenne.

Pero dichas reservas se quedarán en el camino, cuando Holland conozca al veterano Pendlebury (maravilloso Stanley Holloway, reconocido por su dilatada andadura en el universo del vaudeville británico), que se dedica profesionalmente a fundir en plomo pequeñas reproducciones de la Torre Eiffel, para ser vendidas en la propia París. En un instante memorable -Guinness vivirá la misma caída de gota de metal fundido en su zapato-, el supervisor verá la posibilidad de hacer realidad su sueño del robo, afianzada y acelerada al tener noticias de que, de manera inesperada, va a ser objeto de un ascenso. Por ello, la pareja de confabuladores, tendrán que sumar otros colaboradores, que atenderán un hilarante y extraño llamamiento hecho por ambos en las calles de Londres. A la llamada, de manera equívoca, acudirán los infelices Lackery (Sidney James) y Shorty (Alfie Bass), iniciándose los rápidos pormenores, pues que apenas restan fechas para poder llevar a cabo un golpe, finalmente resuelto con impecable y al mismo tiempo caótica precisión. Asalto, que de manera paradójica, quedará dispuesto, para hacer pasar a Holland como víctima, e incluso héroe ante la empresa. Pero el oro seguirá sin aparecer, para desesperación de autoridades y agentes de la ley, mientras los cuatro cómplices irán fundiendo lentamente las piezas, que partirán sin sospecha alguna hasta Paris. Hasta allí acudirán los dos máximos artífices del asalto, confiados en lograr una venta del montante en oro, y poder con ello alcanzar suficiente riqueza para el resto de sus vidas. Sin embargo, no todo resultará como ellos planeaban.

THE LAVENDER HILL MOB, es una película que se degusta con placer, y que puede ser disfrutada desde diferentes puntos de vista. Uno de ellos, y no el menos destacable, en la facilidad con la que Charles Crichton, logra transmitir un auténtico documental, describiendo la fisicidad y el modo de vida de las clases populares londinenses de aquellos años, en los que el fantasma de la guerra mundial comenzaba a alejarse, aunque quedaran algunas de sus secuelas -en un momento determinado, vemos la portada de un periódico mencionando a Clement Atlee, o no dejarán de aparecer solares y exteriores ruinosos de una ciudad aún con cicatrices de la contienda-. Desde el primer momento de su filmografía, Crichton se caracterizó por esa fuerza en su mirada de los exteriores en los que desarrollaba sus películas, y es algo que aquí se aprecia en toda su plenitud. Para ello, que duda cabe, logró la complicidad del magnifico operador de fotografía Douglas Slocombe, que sabe extraer y poner en primer término esa humedad de las calles, los exteriores, la miseria, y también la cotidianeidad del vitalismo londinense. Por ello, sentimos esa cercanía -transformada cinematográficamente-, a lo que ayuda de manera notable, la evocadora partitura de George Auric, contrastando de manera decidida con ese rasgo realista, contribuyendo a afianzar en sus imágenes un aura fabulesca.

Será un ámbito en el que la extraordinaria química establecida entre Guinness y Holloway -hay instantes en los que parecen no interpretar, sino ser ellos mismos-, contribuirá de manera decidida a que el espectador empatice con dicha pareja, afianzando esa querencia transgresora, ya que en todo momento nos ponemos a favor de ambos seres, y deseamos que logren su objetivo, aunque para ello violenten y subviertan el cumplimiento de las leyes. Se trata, sin lugar a duda, de una premisa de no poco riesgo, que sin embargo es difuminada en el metraje, debido a su impecable sentido del ritmo, y a esa extraña humanización que se percibe, de unos pocos seres, con los que sentimos una extraña y casi sorprendente cercanía.

THE LAVENDER HILL MOB logra, en todo momento, un sentido de la progresión dramática en un tono ligero, pero en el que no dejan de introducirse ingeniosas piruetas de guion, que Crichton resuelve con admirable precisión. Entre ellos, que duda cabe, el más célebre, ya que en sí mismo supone un fragmento absolutamente magistral, lo supone el descrito en la Torre Eiffel, donde Holland y Pendlebury tendrán que descender a toda velocidad por las laberínticas escaleras del mastodóntico monumento, si quieren atrapar a las estudiantes inglesas que han comprado seis torres, sin saber que se trata de tres de las fundidas en oro puro. Con un sentido cinematográfico revestido de autenticidad, y un montaje arriesgado, ayudado por la pericia de los dos intérpretes, ambos modificarán el vértigo que sienten, por una sensación de felicidad compartida, que extenderán por unos instantes, cuando lleguen a tierra firme. Pero no serán estos las únicas set pièces memorables de la película. Destacaremos las desesperantes peticiones de las autoridades francesas, empeñados en que la pareja no llegue a tiempo de tribular el barco en que las niñas inglesas regresan a su país, y que concluirán con el esparcimiento del dinero a dichos agentes -que Crichton mantendrá en un segundo término del encuadre, como continuidad narrativa a la acción-. O, como no podría ser de otra manera, el brillantísimo fragmento descrito en el interior de una exposición organizada por la policía, en donde nuestros protagonistas y sus agentes se confundirán entre la muchedumbre, y también entre escenografías y figuras ligadas a la representación del mundo de la delincuencia, en la que de nuevo estará presente ese sentido físico del cine de Crichton. El episodio, se prolongará en una divertida persecución, dominada por el nonsense, que culminará con la detención de Pendlebury, y la culminación de ese extenso relato de Holland, que huirá confundido entre la muchedumbre londinense, en un instante revestido de insólita y cotidiana elegancia.

Es indudable, que una película tan libre, tan escorada a los sentimientos más íntimos del espectador, quizá precisaba otra conclusión, que sublimara dicha tendencia. Por ello, la elegida resulta insatisfactoria. Sin embargo, no deja de poseer su coherencia, esa mirada hasta cierto punto cómplice, de alguien, que en un momento de su vida, logró subvertir su mediocridad existencial, en una rebelión, por más que esta tenga una menguada prolongación, en un sistema dominado por la convención, como el británico.

Calificación: 3’5

![ANOTHER SHORE (1948, Charles Crichton) [La isla soñada]](https://thecinema.blogia.com/upload/20151009090108-another-shore.jpg)