HANGMAN'S HOUSE (1928, John Ford) El legado trágico

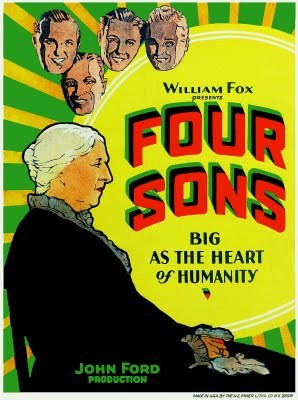

Cuando uno contempla HANGMAN’S HOUSE (El legado trágico, 1928) se percibe con claridad que John Ford no era ya un novato en el terreno de la realización, y nos encontramos ante un título que no solo supone uno de sus primeros encuentros con ese entrañable universo irlandés que le acompañará de manera intermitente en el resto de su dilatada obra posterior, sino, ante todo, revela un estado de madurez narrativa más que encomiable. Por otro lado, cierto es que nos encontramos en 1928. Un año de excepcional brillantez para el Séptimo Arte, en donde se encuentran no pocas de las cimas del mismo alcanzadas hasta la fecha, e incluso prolongadas hasta nuestros días, y de las que el propio Ford ofreció en aquel contexto un título como FOUR SONS (Cuatro hijos), quizá su mejor obra en el periodo silente –un honor que compartiría con la previa THE IRON HORSE (El caballo de hierro, 1924), rodada cuatro años antes-. Dentro de ese contexto, sería fácil reducir el film que nos ocupa a un carácter “menor”, lo que en buena medida no dejaría de suponer una notable injusticia, ya que nos encontramos ante un título valioso, lleno de frescura e interés, combinando su metraje con una serie de elementos y pinceladas de índole expresionistas que, en su conjunción permiten otorgar personalidad propia al conjunto.

El film de Ford enseña muy pronto sus cartas de manera muy extraña, describiendo un cuartel de la legión en Argelia, en donde se encuentra como soldado Hogan (Victor McLaglen, posterior habitual intérprete del cine de Ford), a quien descubrimos confraternizando con otros compañeros. La llegada de una carta despertará en él una inesperada ira. El director insertará un impetuoso travelling de retroceso, junto al aviso de Hogan de su retorno a irlanda, su país de origen, para matar a una persona. La acción se traslada hasta el exterior de una mansión –de siniestra perspectiva-, de la que es dueño el ya anciano James O’Brien (Hobart Bosworth), un juez que se ha ganado la animadversión de sus convecinos por su dureza como juez, habiendo condenado a la horca a no pocos habitantes de la zona. O’Brien se encuentra a las puertas de la muerte, decidiendo saber de mano de los médicos la realidad de su enfermedad, entre los remordimientos que se interpondrán sobre su cabeza –esas imágenes de condenados y de horcas en plena efervescencia que se le van apareciendo por encima del fuego de su chimenea-. Como quiera que es consciente que se encuentra ante el fin de su existencia, decide dejar a su hija Connaught (June Collyer) en una buena situación, para lo cual su deseo será ligarla en matrimonio con el acaudalado pero siniestro John D’Arcy (Earle Foxe), caracterizado en el entorno de los lugareños por haber sido un delator de numerosos irlandeses contrarios a la imposición británica. Y junto a ese elemento de conflicto, se insertará la auténtica historia de amor planteada entre Connaught y el joven Dermot (Larry Kent), íntimos amigos desde la infancia, acostumbrados a discurrir en carreras campestres a caballo, y entre los que de manera tan incipiente como rotunda se ha inoculado un sentimiento amoroso. Sin embargo, la decisión del padre de esta será asumida con resignación por parte de la muchacha, e incluso por el propio Dermot, dada la inminente muerte de O’Brien. La boda se celebrará de manera apresurada, y apenas la misma se consume el juez morirá, revelando pronto D’Arcy la crueldad de su personalidad –ni siquiera se inmutará con la muerte de su suegro-.

En medido de dicha circunstancia, la presencia de Hogan se centrará de manera precisa en el conocimiento que tiene de la presencia de D’Arcy, al que conoce por su maldad y actuación como delator, estableciéndose ante él una pugna con el deseo final de eliminarlo. Por su parte, este descubrirá al huido y perseguido irlandés, a quien no dudará en delatar, precisamente cuando se ha de celebrar una carrera en la que toda la comarca se encuentra pendiente. Pese a la detención de Hogan, la carrera dará como triunfador al joven amigo de Connaught, iniciándose una espiral dramática que culminará con el incendio de la mansión y la muerte en un incendio de D’Arcy, como paso único para que la muchacha pueda casarse con Dermot –ya que la ira que Hogan mantenía hacia su esposo, venía dada por el hecho de que este se había casado previamente con su hermana en Paris, dejando a su mujer abandonada y muriendo esta posteriormente-. Esta circunstancia previamente introducirá un elemento dramático en torno a la posibilidad de que se anule el matrimonio que en realidad nunca se ha consumado, pero no será hasta que el relato culmine con la catarsis del incendio de la mansión, cuando en realidad se vislumbre la luz para una pareja destinada en el amor.

El encanto del film de Ford reside de forma muy especial, en la clara demostración que el maestro tenía ya entonces para combinar elementos dramáticos con otros románticos o incluso ligados a la comedia. Esa capacidad para intercalar esos hermosos interludios amorosos entre la pareja de jóvenes, en medio de la campiña irlandesa. La manera con la que se insertan aspectos, instantes y episodios dominados por un alcance casi bizarro –los exteriores de la mansión de O’Brian, su torturada manera de contemplar elementos de su pasado como implacable juez ante la chimenea poco antes de morir, la perversión casi deudora de Von Strohëim que manifiesta D’Arcy, la pelea entre los dos pretendientes de la joven, el incendio final de la mansión-. Y todo ello irá ligado con episodios en donde encontramos a ese Ford entrañable y ligado a la personalidad irlandesa, como la descripción de la carrera de caballos, donde el estallido del público aparecerá con un peculiar sentido del humor –incluso en esos instantes aparecerá fugazmente John Wayne rompiendo una valla del recorrido-, que tendrá aspectos tan divertidos como ese carro que se va venciendo hacia atrás por el peso de la gente que se encuentra situada encima del mismo.

Esa capacidad para plasmar lo tragicómico casi de un plano a otro, la sencillez y cotidianeidad de la vida irlandesa del periodo del relato, de mostrar exteriores campestres dominados por su placidez –en los que reflejará la relación mantenida entre los jóvenes amigos destinados a compartir su futuro-, con los interiores siempre dominados por ese alcance siniestro que caracterizará la mansión O’Brian. Ford despliega un encomiable sentido del ritmo, y aun reconociendo que en el resultado de HANGMAN’S HOUSE pueden encontrarse ciertas convenciones -sobre todo de raíz melodramática-, no es menos cierto que su conjunto deviene una lograda combinación de elementos, articulados con una pericia en buena medida previsible de manos de un cineasta ya sobradamente maduro y experimentado, y que quizá en estos años se mostrara más capacitado para expresar con la fuerza de la imagen ese mundo interior que ya se encontraba inmerso en su obra, más que en los primeros talkies que acometió con la llegada del sonido.

Calificación: 3