Hay ocasiones en las que evocar el refrán de “rectificar es de sabios” proporciona, más que un reconocimiento de humildad, una sensación de placer. Y eso es lo que a lo largo de una serie de años me ha venido sucediendo con la valoración que poseía con las películas realizadas por el tandem The Archers que formaron Michael Powell y Emeric Pressbuger. No sabría señalar en que momento se pudo iniciar dicha inflexión, pero es cierto que de una mirada hasta cierto punto despectiva a unas películas –había visto pocas de ellas- que en ocasiones me parecían pretenciosas y extravagantes, poco a poco fui percibiendo en ellas a unos cineastas que sabían expresarse visualmente con una acusada y poco compartida personalidad. Que además arriesgaban constantemente en sus propuestas. Un riesgo al cual el paso del tiempo ha permitido su definitivo reconocimiento, en una filmografía que aúna una admirable circunstancia, la de proponer títulos completamente opuestos entre sí, pero que albergan sin embargo no pocos elementos comunes. Es decir, fueron no solo unos grandes cineastas… sino que a su cine cabe aplicar además la condición de “autores”, teniendo además la humildad de haber transitado por diferentes géneros y concepción de producción, y en todos ellos hayan obtenido interesantes resultados, aunque –obvio es señalarlo-, no siempre se alcanzara el mismo nivel. Llegados a este punto, hay algo que me gustaría destacar de forma muy especial en el cine de tan singulares cineastas, que además es algo poco considerado a la hora de analizar la densidad de su obra. Esta no es otra que la necesaria calificación de la misma dentro de cualquier antología del fantastique cinematográfico. Un fantastique como el que años depués pudo poner en práctica y generalmente siempre sobrellevó el australiano Peter Weir, basado en mirada, detalles, aspectos y visiones que aparecían ante la pantalla incluso en títulos centrados en géneros más o menos convencionales.

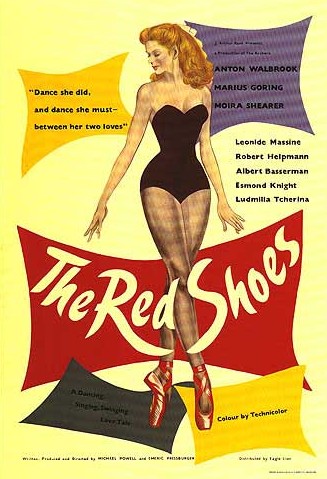

Esa inclinación, fue algo congénito a su cine, y tiene también acto de presencia en la –lo digo ya-, admirable THE RED SHOES (Las zapatillas rojas) que Powell y Pressburger rodaron en 1948, y que aparece cerca de setenta años después de su realización, con una aureola de mágico hechizo, demostrando una vez más que en el cine no importa lo que se cuente, sino como se articule en la pantalla. Cierto es que siempre se ha dicho que con un mal guión era imposible rodar una buena película, pero no es menos evidente que hay ocasión -y esta es una de ellas-, en la que la presencia de una leve base argumental, no es más que la excusa para servir de punto de partida a una propuesta que, por lo general en esos casos, suelen albergarse muy al margen de cualquier tipo de convencionalismos. Y es que, a fin de cuenta ¿No hemos visto en el cine decenas de veces antes y después que en THE RED SHOES, la típica historia de apuesta por el arte como suprema encarnación de la existencia, y sin permitir en ese recorrido cualquier otro obstáculo, incluso si el mismo estuviera relacionado con el amor? A fin de cuentas, esto es lo que relatan los más de ciento treinta minutos de esta película. Pero ya desde los propios, sencillos pero al mismo tiempo deslumbrantes títulos de crédito –en donde se percibe la asombrosa apuesta por el cromatismo que impregnará toda la función-, el espectador –y hablo en nombre propio- queda hechizado ante esta adaptación de una historia de Hans Christian Andersen, centrada en el descubrimiento y la consagración en la vocación por la danza por parte de la joven Vicky Page (una entregada Moira Shearer). Una vocación que será detectada por Boris Lermontov (supremo Anton Walbrok, en una de las mejores interpretaciones que he contemplado jamás), director de su propia compañía de ballet clásico, desarrollando la acción en la segunda mitad de los años cuarenta –el periodo de posguerra en el que se rodó el film-. La película se abrirá muy acertadamente combinando a la perfección la atracción que el mundo de la danza ejerce incluso sobre las clases populares de un Londres -que es descrito en determinados instantes y secuencias de exteriores con notable sentido de la cotidianeidad-, con las manera que manifestar ese interés por contemplar el nuevo estreno de Lermontov –protagonizado por la bailarina Boronskaja (Ludmilla Tchêrina)-. Será un comienzo que además nos permitirá conocer a los tres vértices de la historia –Boris, Vicky y Julian Craster (Marius Goring)-, este último un joven e impulsivo músico que comprobará como una partitura suya ha sido plagiada en el espectáculo.

Será un modélico comienzo –en el que prácticamente no podemos señalar ni un solo plano de más, que pronto nos llevará a conocer ante todo el carácter exigente, excéntrico y al mismo tiempo fascinante, de Lermentov –su renuencia incluso a que sea visto en el palco; su negativa a acudir a la invitación social que se le ha formulado-. Pronto descubriremos otra de las facetas en las que mostrará una mayor intransigencia, como es impedir que sus figuras renuncien a su compromiso con el arte, al interferir en ellos la presencia del sentimiento amoroso. Será el motivo de su ruptura con la que hasta entonces ha sido su primera figura. Sin embargo, y pese a todos estos rasgos de carácter que pueden delatar una notable intransigencia –y que la película sabe plantear como barreras para impedir caer en aquellos prejuicios que él mismo se ha empecinado en inocular a sus estrellas-, el exigente artista posee la virtud de saber detectar el talento. Y es por ello que pese a su negativa a someterla a una prueba en la recepción a la que ha sido invitado, percibirá las posibilidades que Vicky podría llegar a expresar por medio de la danza, al comprobarla en su actuación en un teatro de cortos vuelos. Este será el inicio de una colaboración que se tornará tan exigente como intensa. Tan sincera en los objetivos de ambos, como compleja para que sean cumplidos todos ellos. Evidentemente, THE RED SHOES es lo que se denominó un Film d’Art –sin duda uno de los mejores que jamás ha brindado la pantalla-, y en él el espectador asiste a un espectáculo exquisito, pero en sus metraje al mismo tiempo se combina la magia del espectáculo como la miseria de la trastienda, e incluso la mediocre cotidianeidad de ese Londres diario antes señalado. Como si fuera un mundo cerrado en sí mismo, provisto de una magia especial que se pierde por completo al desaparecer de su influjo, Powell y Pressburger alcanzan una de las cimas de su arte cinematográfico, al acertar a la hora de combinar todo un compendio de elementos plásticos, narrativos e incluso de estudio de caracteres, en el que el riesgo está acompañado del placer, y en el que elecciones visuales y narrativas tan complejas e incluso de entrada condenadas al sopor, revisten milagrosamente una vitalidad velada tan solo a los auténticamente grandes.

Es indudable que el máximo grado de riesgo que concentra la película, lo ofrece ese magistral ballet de cerca de quince minutos de duración, en el que el tandem de cineastas echan el resto no solo en la absoluta belleza de todos y cada uno de sus fotogramas, en la dirección escénica, interpretación, coreografía o música. Lo importante a mi juicio en este bloque admirable, reside en esa abierta apuesta por la fantasía que señalaba al inicio de estas líneas, y que de alguna manera se extenderá al finalizar trágicamente la película -¡ese rostro iracundo y maquillado de la Shearer sin poder impedir el influjo de la maldición de las zapatillas que porta!-. Pero asimismo, nos encontramos con una película que funciona a la perfección en la adecuada dosificación de sus bloques narrativos, en el uso de la elipsis –un ejemplo, citado al vuelo; cuando Boris apuesta con su veterano ayudante que Vicky será ovacionada antes de finalizar el cercano estreno. Tal esperada circunstancia se producirá sin que los cineastas inserten ningún plano suplementario-, en la constante incorporación de detalles –la elección de las zapatillas, la descripción de los intervinientes en el estreno del nuevo ballet, pasando las hojas del programa…- Hay tal grado de entrega, de cariño y de compromiso, de penetrar en la psicología de unos seres que comparten sus vidas, excéntricas, pero al mismo tiempo demostrando ese conocimiento, incluso exteriorizado en la figura del exigente director, a quien temen tanto como respetan –e interiormente estoy seguro admiran. En un momento determinado, cuando Vicky se ha marchado del ballet al casarse con Craster, este último enviará una carta al viejo ayudante de Boris, en la que se señalaba que este era un monstruo, pero con talento.

Y en ese inesperado romance que envolverá a dos de los tres protagonistas del film, THE RED SHOES cobrará un inesperado giro –quizá pueda aparecer convencional visto desde fuera, pero puedo asegurar que cuando uno se introduce en la entraña del relato, lo vive como si apareciera la reacción más inesperada-, mostrando a la luz del espectador algo que Lermentov hasta entonces había mantenido siempre oculto –muchas veces bajo sus elegantes y oscuras gafas-; el amor que siente interiormente hacia el fruto de su creación –algunos de los primeros planos centrados en el rostro de Walbrook, describen de forma maravillosa esa turbulencia interior de sus ojos-. Una vez rechazada la continuidad de su musa y el despido de Julian, nuestro creador de espectáculos estrenará otro nuevo ballet recurriendo de nuevo a Boronskaja –y utilizando para ello a una vieja treta-. Sin embargo, y pese a conocer las recetas del éxito, ya nada será igual. Como no lo será incluso cuando Vicky se incorpore a un nuevo espectáculo. El veneno de la creación artística se tornará al final –tal y como lo había señalado Boris en tantas ocasiones- incompatible con cualquier otro sentimiento humano. Con la inesperada aparición de Julian en Montecarlo –que se suponía tenía que estrenar una sinfonía en Londres-, se removerán las aguas de lo que podría denominarse la maldición del arte, culminando la película de manera tan bella como delicada. Tan triste como el cierre de cualquier función –así lo expresará Boris al abrir las cortinas del teatro, ofreciendo el ballet sin la presencia de su musa-.

Destacar la grandeza pictórica del film de Powell y Pressburger puede parecer un tópico perezoso, pero es de justicia señalar la asombrosa aportación de Jack Cardiff, encabezando un amplio equipo de ayudante en esta faceta, prácticamente sin parangón en la historia del cine de su tiempo. No han faltado voces, por otro lado, que han señalado en la influencia que el ballet central de THE RED SHOES pudiera haber brindado en el –para mi- sobrevalorado Vincente Minnelli de AN AMERICAN IN PARIS (Un americano en París, 1951), ni en abrir una corriente del ya citado Film d’Art, que pudieron continuar directores como Max Ophuls o Jean Renoir. Sea como fuere, ante una propuesta de las excelencias de la que han protagonizado estas líneas, tan solo me cabe ratificar en el riesgo, la pasión, la inventiva e incluso la magia, con la que The Archers se tomaron su larga singladura ante la pantalla, de la cual esta sea, si no la que más –es difícil formular una elección, cuando convendría formular ciertas revisiones y acercarse a otros títulos aún sin encontrar-, si desde luego, uno de sus exponentes más admirables.

Calificación: 4

![A CANTERBURY TALE (1944, Michael Powell & Emeric Pressburger) [Un cuento de Canterbury]](https://thecinema.blogia.com/upload/20070426040239-canterbury-tale.jpg)